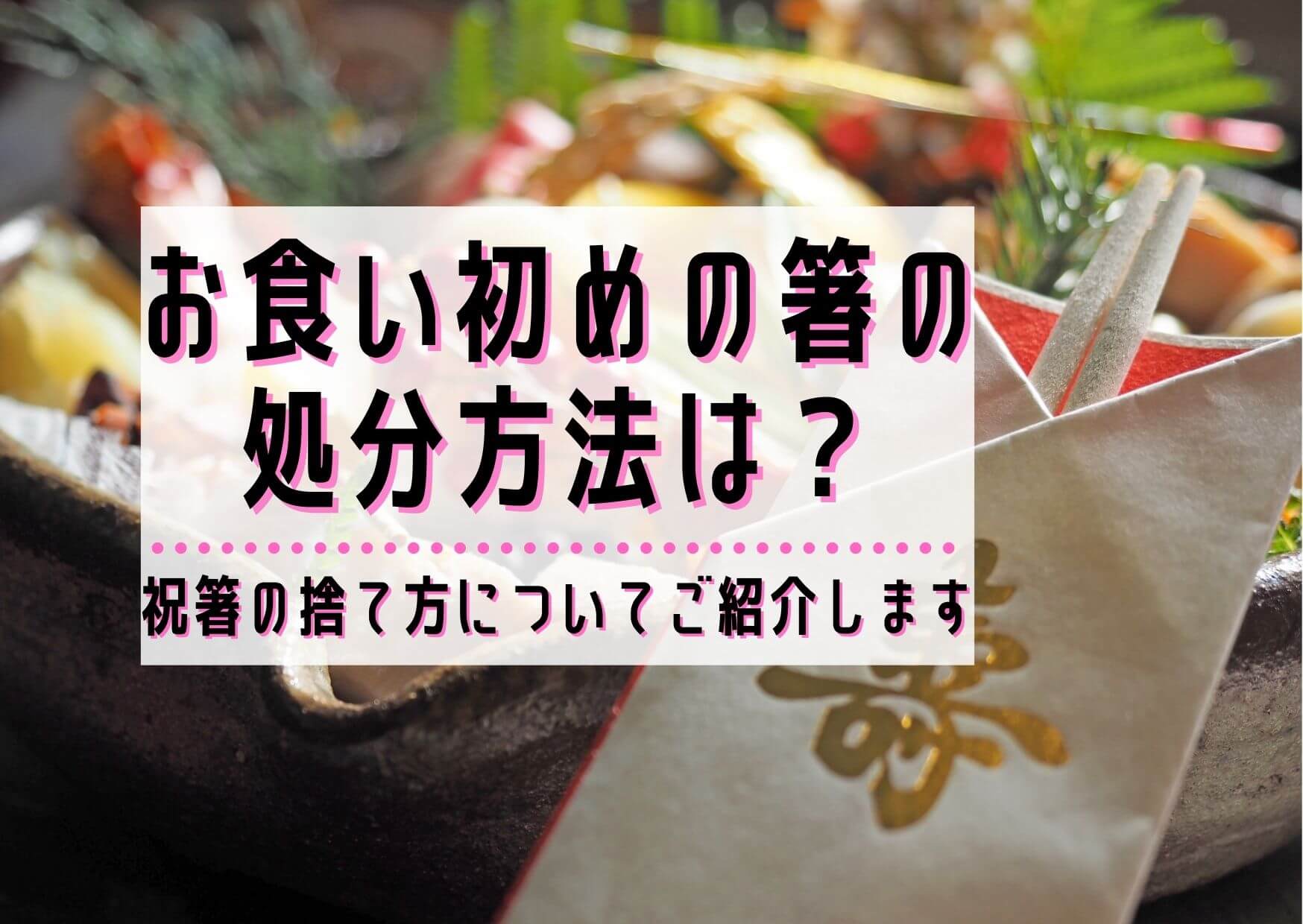

お食い初めやお正月で使ったあとの祝箸の処分方法はどのようにしたら良いでしょうか。祝箸の捨て方についてご紹介いたします。

赤ちゃんのお食い初めの儀式やお正月のおせち料理と一緒に「祝箸」を用意されるかたは多いと思いますが、使ったあとの祝箸の処分方法に悩みませんか?

お食い初めやお正月で使ったあとの祝箸をそのまま捨ててしまって良いものなのか、分からなかったりしますよね。。

お食い初めといった大切な儀式や新年を迎えるお正月で使った祝箸ですから、使ったあとはきちんと処分をして、気持ち良くいたいものです。

こちらの記事では、お食い初めやお正月で使ったあとの祝箸の処分方法が知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟。

どうぞ、お食い初めやお正月で使ったあとの祝箸を処分する際のご参考になさってください(*^^*)。

お食い初めやお正月で使ったあとの祝箸の処分方法

お食い初めやお正月といったお祝いの席など、特別なシーンで使われる「祝箸」。

まずは、祝箸の捨て方の前に、祝い箸がどういったものなのかを簡単にご説明します(*^^*)。

祝箸は「縁起物」

祝箸は、お食い初めやお正月のほか、婚礼など、おめでたい席での食事の際に使われる縁起の良い箸です。

どうして縁起が良いかと言いますと、その理由は祝箸の八寸(約24cm)という長さにあります。

「八」は末広がりで縁起が良いために、祝箸がお正月などのおめでたいときに使われるのですね(*^^*)。

また、祝箸は折れにくい柳の木から作られていて、箸の真ん中が太く、両端が細い形をしています。

祝箸の両端が細くなっているのは、片方を神様が使われるからと言われていて、神様と同じものをいただくことでご利益を得ようと考えられていたそうです。

祝箸の処分方法は2通り

上でご説明した通り、祝箸は縁起物です。

なので、お食い初めやお正月などで使ったあとの祝箸を処分するときは、ほかのゴミと同じような捨て方ではいけません。

祝箸の処分方法には2通りの方法があります☟。

・どんど焼きに出して処分する

どんど焼き(左義長とも言う)は、ほとんどの神社が1月15日の小正月に行っている火祭りで、しめ縄などの正月飾りや書き初め、お守りやお札などをお焚き上げしてもらえます。

ただし、神社によってはその神社で購入したものに限るなどの決まりを設けている場合がありますので、祝箸を処分してもらえるか事前に確認すると良いと思います(*^^*)。

都合が付かない等の理由でどんど焼きに持って行けない場合は、お焚き上げの受け付けをしている神社に直接持ち込む方法もありますが、費用がかかってしまいます。

・自分でお清めしてから捨てる

祝箸を自分で捨てる場合は、「塩」でお清めをしてから白い紙に包み、ほかの家庭ゴミとは別にして捨てます。

祝箸のお清めの仕方は、白い紙の上に祝箸を置き、祝箸の左側→右側→中央の順番に塩をかけていきます。

祝箸を捨てるときに、神様への感謝の気持ちを込めるのを忘れないようにしましょう(*^^*)。

お食い初めの祝箸の使い方

お食い初めの祝箸の使い方をご紹介します(*^^*)。

・祝箸の置き方

祝箸の置き方は、いつも使っている箸の置き方と同じで大丈夫です(*^^*)。

祝箸を袋に入れたまま、口を付ける方を左側に、持つ方が右側になるように、座席に一番近い場所に置きます。

・箸置きを別に用意する

祝箸を袋から出したあとは、箸置きを別に用意しておいて、そちらに置くようにすると良いです。

箸袋を箸置き代わりにするのはマナー違反ではないとされていますが、お食い初めの席では避けた方が良いと思います。

「渡し箸」(箸を食器の上に置くこと)をするのはマナー違反ですのでやめましょう。

・持ち箸をしない

「持ち箸」は、箸を持ったまま同じ手で食器を持つことです。

お食い初めの儀式では赤ちゃんに食べさせる順番が決まっていて、ごはん→お吸い物→ごはん→お魚→ごはん→お吸い物を3回繰り返してから歯固めの儀式、と忙しく動くことになります。

その際に持ち箸をしてしまわないようにしましょう。

・食事が終わったら祝箸を箸袋に戻す

食事が終わったあとの祝箸は、祝箸が入っていた箸袋に先端に隙間をあけるようにして戻し、箸袋の先端を少し折ります。

お食い初めで祝箸を使ったあとは、先ほどご紹介した通り、どんど焼きに出すか塩でお清めをしてから捨てます。

お正月の祝箸の使い方

お正月の祝箸の使い方を簡単にご紹介します(*^^*)。

・家長が祝箸を入れる箸袋に家族の名前を書く

12月31日の大晦日に、その家の家長が祝箸を入れる箸袋に家族の名前を書きます。

家長自身の祝箸の袋には「主人」と書き、取り分け用の祝い箸の袋には「海山」と書きます。

・神棚にお供えする

名前の書かれた箸袋に入れられた祝箸は、元旦に使うまでは、神棚にお供えします。

もし神棚がない場合は、年神様の依り代である「鏡餅」の近くにお供えすると良いそうです(*^^*)。

・松の内まで同じ祝箸を使う

祝箸は、松の内まで自分が最初に使ったものと同じものを使用します。

両端が細くなっていますが、使う方を一度どちらか決めたら、もう片方は汚さないようにします。

「逆さ箸」(料理を取り分ける際などで、箸を上下逆さに使うこと)はマナー違反ですので、してしまわないように注意しましょう。

お正月で祝箸を使ったあとは、先ほどご紹介した通り、どんど焼きに出すか塩でお清めをしてから捨てます。

お食い初めやお正月で使う祝箸の入手方法

お食い初めやお正月で使う祝箸は、次のようなところで購入することができます☟。

祝箸はだいたい、5~10膳セットで売られていて、100均以外のショップでは安いものですと200円ほどのお値段です。

お正月シーズンですと入手しやすいですが、時期によっては取り扱いがないショップもあります。

通販ですと通年取り扱っていますので、祝箸を時期に関係なく確実に入手することができます(*^^*)。

『お食い初めの箸の処分方法は?祝箸の捨て方』まとめ

お食い初めやお正月で使ったあとの祝箸の処分方法はどのようにしたら良いか、祝箸の捨て方についてご紹介しました。

縁起物である祝箸を処分するときは、ほかのゴミと同じような捨て方をしてはいけない。

お食い初めやお正月で使ったあとの祝箸を処分する際のご参考になりますと嬉しいです(*^^*)。

*

*

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。