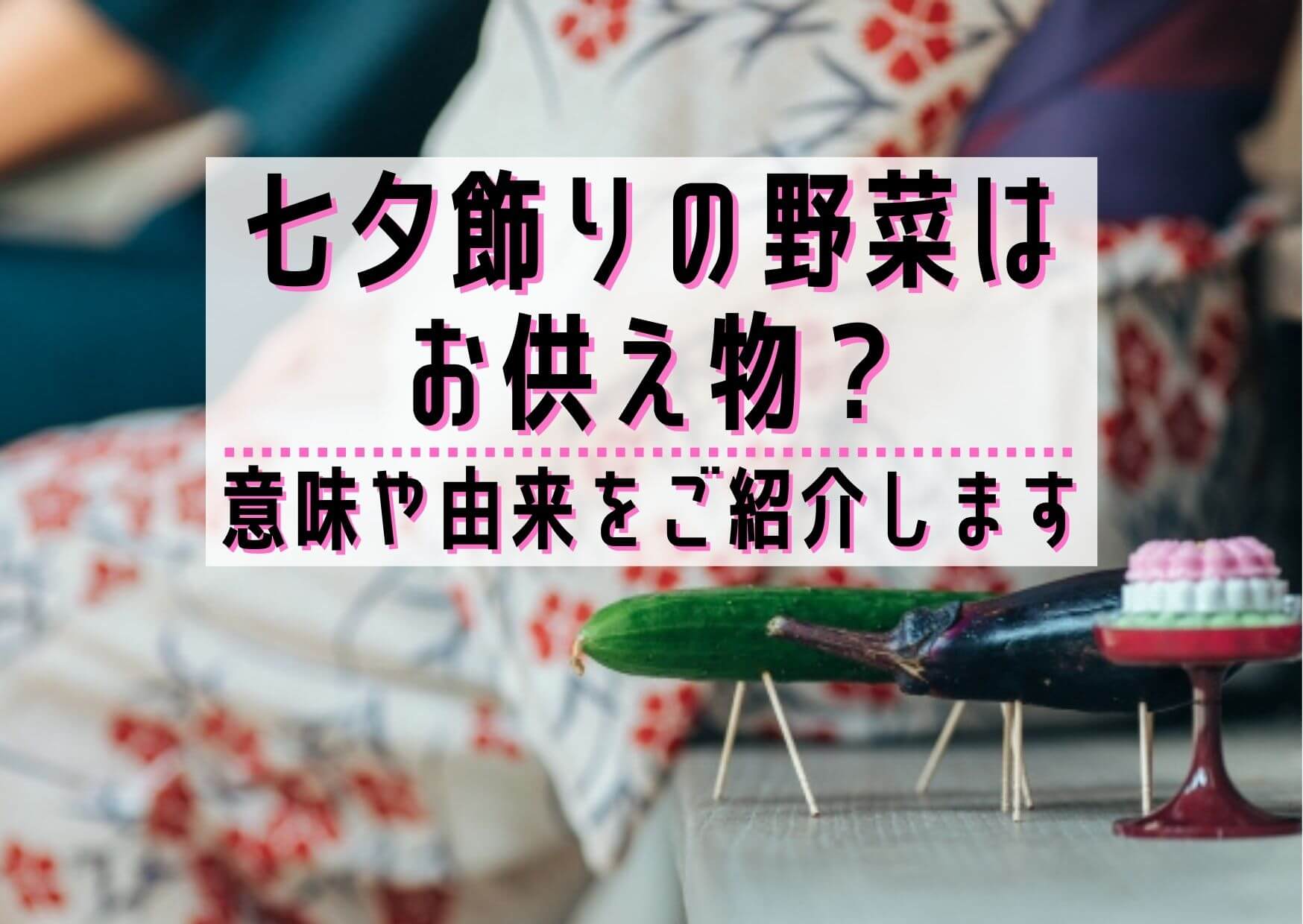

七夕飾りの野菜はお供え物なのでしょうか。七夕飾りの野菜の意味や七夕に野菜のお供え物をするようになった由来についてご紹介いたします。

七夕と言いますと、願い事を書いた五色の短冊などの七夕飾りを笹に吊るしたり、夜空を見上げたり、行事食であるそうめんを食べたり…と、大人も子どもも楽しみにしている年に一度の行事です(*^^*)。

ところで、七夕飾りの一つに、「野菜」があるのをご存知でしょうか。

また、七夕には「野菜」のお供え物をしたりもします。

なぜ、七夕飾りに野菜があるの?七夕に野菜のお供え物をするの?と不思議に思われるかもしれませんが、これにはちゃんと意味や由来があります。

七夕飾りの野菜の意味や、七夕に野菜のお供え物をするようになった由来を知って、七夕の行事をもっと楽しいものにしましょう。

こちらの記事では、七夕飾りの野菜の意味や七夕に野菜のお供え物をするのはなぜか知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟。

どうぞ、七夕飾りの野菜の意味や七夕に野菜のお供え物をするようになった由来をお知りになる際のご参考になさってください(*^^*)。

七夕飾りの野菜は「豊作祈願」を意味する

七夕飾りには五色の短冊以外にもいろいろな種類があり、その一つに、スイカやナスなどの形をした「野菜」の七夕飾りがあります。

七夕飾りにはそれぞれ願いが込められていますが、野菜の七夕飾りには「食べ物がたくさん収穫できますように」という豊作祈願の意味があります。

後でも詳しくご紹介しますが、七夕は「収穫祭」でもあるからです。

野菜以外の七夕飾りには、例えば「吹き流し」や「投網(とあみ)」、「紙衣(かみこ)」や「屑籠(くずかご)」など、たくさんの種類があります。

ぜひ、野菜以外の七夕飾りそれぞれに込められた意味についてもお知りになってください(*^^*)。

七夕には野菜のお供え物をする

七夕の野菜には、「神様へのお供え物」の意味があります。

現在の七夕は、願い事を書いた短冊などの七夕飾りを笹に吊るしたりする、人々が楽しむための行事ですが、昔は違って、もっと儀式的な神事でした。

七夕に野菜のお供え物をするようになった由来にはいろいろな説がありますが、どれも共通しているのは、七夕の野菜は神様へのお供え物の意味があるということです。

七夕の野菜が神様へのお供え物を意味する理由も含めて、七夕に野菜のお供え物をするようになった由来について見てみましょう☟。

七夕に野菜のお供え物をするようになった由来

七夕に野菜のお供え物をするようになった由来には、様々な説があります☟。

・節句であることに由来する

奈良時代に中国から伝わった「七夕」は、七草の節句、桃の節句、菖蒲の節句、菊の節句と同じ「五節句」の一つです。(最初はもっとたくさんありましたが、江戸幕府がこの五つを需重要な式日と定めました)

節句とは「季節の節目となる日」という意味です。

七夕の「7月7日」の様に、縁起の良い「陽」の数字が重なる日は逆に不吉であるとして、その時期に合った植物を神様にお供えして、邪気祓いをするということをしていました。

七夕は江戸時代には庶民が楽しむ行事として広まりましたが、もともとは宮廷で行われる神事で、初夏の収穫物を七夕の神様である天帝(織姫の父)にお供えしていたのが、七夕に野菜のお供え物をするようになった由来の一つです。

・収穫祭に由来する

七夕は麦の収穫期と重なるため、麦が無事に実ったことへの感謝の意味もあり、麦をはじめとする収穫のまつりでもあります。

収穫祭では、その時期に収穫できた作物を神様にお供えして、感謝の祈りを捧げるということをします。

七夕では、麦以外にもそのときに収穫できた野菜などを神様にお供えしていました。

七夕が収穫祭としての意味を持つということも、七夕に野菜のお供え物をするようになった由来の一つです。

・お盆とつながっていることに由来する

日本には古くから、「棚機津女(たなばたつめ)」という巫女が旧暦の7月6日の夜から7月7日にかけて水辺の機屋に籠って衣を織り神様を迎えるというならわしがあり、これと中国から伝えられた文化が融合して「七夕」になったと言われています。

七夕には、そのすぐ後に続くお盆のための神事という意味があったそうです。(昔は旧暦の7月15日がお盆でした)

お盆には野菜のお供え物をするため、お盆の準備をする日である七夕でも野菜をお供えしたということが由来の一つです。

お盆のお供え物の野菜には、収穫できた野菜をご先祖様にも召し上がっていただきたいという意味が込められています。

・羽衣伝説に由来する

世界各地には「羽衣伝説」と呼ばれるものがあります。

日本においては、地上に降りて川で水浴びをしている天女の羽衣を隠した人間の男が、天に帰れなくなった天女と結婚をするが、羽衣を見つけて天に帰っていった天女を追いかけて行き、再会するというお話です。

この羽衣伝説には、人間の男がうっかり禁を破り「瓜」を割ってしまうと、大水が天を流れ、天の川となって二人は年に一度しか会えなくなったという話が付け加えられています。

神様へのお供え物というわけではありませんが、羽衣伝説が七夕に野菜のお供え物をするようになった由来であるという説もあるようです。

*羽衣伝説には、様々な言い伝えがあります。

七夕のお供え物の野菜は「夏野菜・イモ類・豆類」

七夕はお盆とひとつながりの行事であることから、七夕にお供えする野菜は、お盆のお供え物の野菜と同じもので良いと思います。

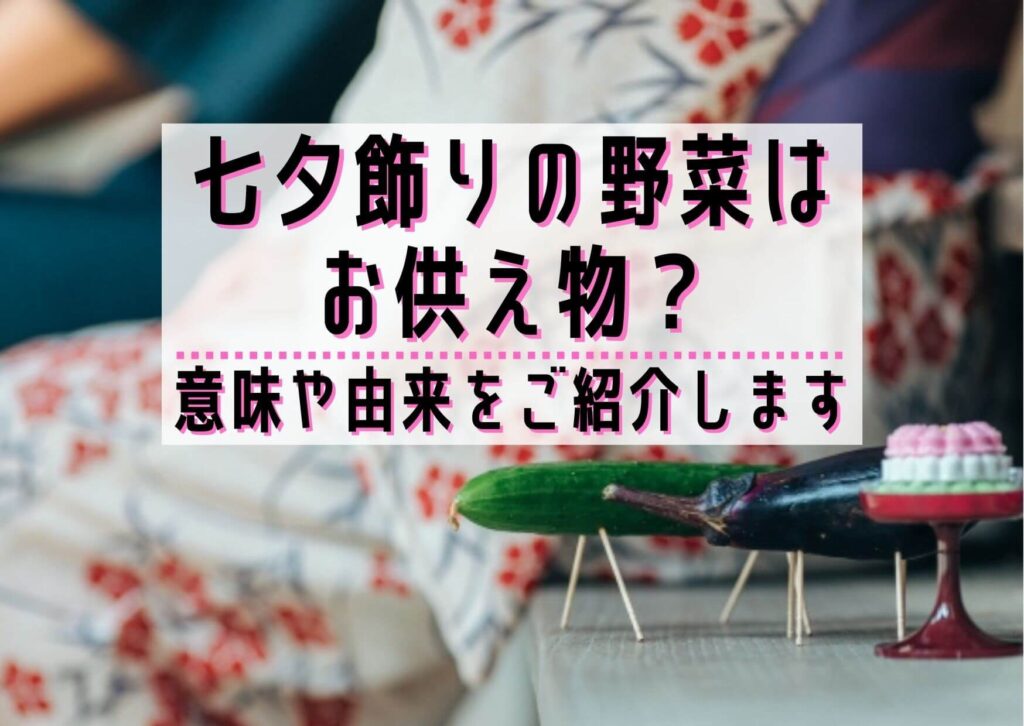

お盆のお供え物の野菜は、キュウリやナスなどの「夏野菜」、サトイモやサツマイモなどの「イモ類」、インゲンやササゲなどの「豆類」です。

お盆のお供え物のキュウリやナスは、馬や牛の形にして「精霊馬(しょうりょううま)」を作りますが、これは、お盆に帰ってくるご先祖様の霊の乗り物と言われています。

キュウリはご先祖様が早く家に帰ってこられるようにという意味を込めて、足の速い馬の形に、ナスはお供えものをたくさん乗せてゆっくりと戻れるようにという意味を込めて、牛の形に見立てて作ります。

『七夕飾りの野菜はお供え物?意味や由来』まとめ

七夕飾りの野菜の意味や七夕に野菜のお供え物をするようになった由来についてご紹介しました。

七夕飾りの野菜の意味や七夕に野菜のお供え物をするようになった由来をお知りになる際のご参考になりますと嬉しいです(*^^*)。

*

*

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。