中秋の名月や十五夜の意味を子どもに説明するにはどうしたら良いでしょうか。中秋の名月や十五夜の意味の伝え方をわかりやすくご紹介いたします。

秋の行事の一つ、「お月見」。

小さな子どものいる家庭では、家族でお月見の行事を楽しむことが多いのではないでしょうか。

ところで、お月見で「中秋の名月」や「十五夜」の意味を子どもに説明してあげようとした時、わかりやすい伝え方が見つからなくてちょっと焦ってしまったりしますよね(^^;

「中秋の名月」や「十五夜」の意味など、お月見に関することの子どもへの説明の仕方をわかりやすくご紹介しますので、どうぞ、ご参考になさってください(*^^*)。

こちらの記事では、「中秋の名月」や「十五夜」の意味を子どもに説明する方法がわかりやすく知りたい!と思われているかたの以下の疑問についてお答えします☟。

どうぞ、「中秋の名月」や「十五夜」の意味をお子さまに説明してあげて、お月見の行事を楽しんでください(*^^*)。

「中秋の名月」「十五夜」の意味を子どもに説明するには

さっそく、「中秋の名月」や「十五夜」の意味を子どもに説明する方法を、わかりやすくご紹介します。

「中秋の名月」や「十五夜」の意味を子どもに伝えるには、このような説明をすると良いです(*^^*)。

「中秋」は昔のカレンダーで8月15日のこと。

昔のカレンダーでは8月15日がちょうど秋の真ん中。

「名月」は昔のカレンダーで8月15日の夜に見られる月のこと。

この時期に見られる月が1年で一番きれい。

月には作物の神様がいるとされている。

「十五夜」は昔のカレンダーで8月15日の夜に見られる月のこと。

ススキを飾ったり、きれいな月を眺めたりしながら、食べ物への感謝と健康を願いつつ、お月見団子を食べる「お月見」をする。

ススキを飾るのは神様を呼ぶため。

ススキには悪いものを追い払ってくれる力もある。

お月見団子は月の神様へのお供え物。

お月見団子を高く積むのは願いをちゃんと月に届かせたいから。

どうぞ、パパやママ自身の言葉に変えて、お子さまに「中秋の名月」や「十五夜」の意味を説明してあげてください(*^^*)。

おすすめのお月見絵本

中秋の名月や十五夜の意味を子どもにわかりやすく説明するのに、絵本を読んであげるのも良いです。

絵本ですと、小さな子どももお月見に興味を持ちやすいですし、パパやママも、中秋の名月や十五夜の意味を子どもに説明しやすくなります(*^^*)。

私のおすすめのお月見絵本は「14ひきのおつきみ」です。

お月様をテーマにした絵本はたくさんありますが、お月見について書かれた絵本はあまり見かけないものです。

「14ひきのおつきみ」は、お月見にはどういったことをするのか、お月見にはどういった意味があるのかが簡単な文章で書かれた絵本です。

きっと、「お月見」が簡単に子どもに伝わるのではないでしょうか(*^^*)。

次では、「中秋の名月」や「十五夜」の意味を子どもに説明するのに知っておくと良い、「お月見」に関することをわかりやすくご紹介します☟。

「中秋の名月」と「十五夜」は同じもの

お月見は「中秋の名月」や「十五夜」などとも呼ばれますが、違いがわかりますか?

正解は、「中秋の名月」も「十五夜」も、同じものを指します。

旧暦では、7・8・9月を秋としていました。そのため、真ん中に当たる8月15日を「中秋(ちゅうしゅう)」と呼びます。

秋の季語である「名月」は、旧暦の8月15日の夜に見られる月のことを指します。この時期の月は、空気が乾燥しているためにくっきりと見え、地表からの高さも大気に邪魔されない、加えて、見やすい位置にあるため、一年で最もきれいに見えます。

「十五夜」は満ち欠けによる月の呼び名で、毎月15夜目の月のことを言いますが、通常は旧暦の8月15日の夜に見られる月(中秋の名月)を指します。

お月見の意味は「収穫祭」

中国から入ってきた「お月見」は、最初はただ美しい月を鑑賞するといった上流社会の間だけの風雅な催しでしたが、後に庶民の間にも広がり、この時期に収穫できる食べ物に感謝する「収穫祭」と結び付きました。

十五夜(旧暦の8月15日の夜)に美しい月を眺めながらお供え物をし、豊作への祈りと感謝の気持ちを月の神様に捧げる行事となったのでした。

農作業は月の満ち欠けに合わせて行われていたため、月の神様には五穀豊穣のご利益があるとされていたのです。

現代のお月見は、ススキを飾ったり、きれいな月を眺めたりしながら、食べ物への感謝と健康を願いつつ、お月見団子をいただくといったことをします。

☟お月見は十五夜と十三夜の両方にすると良いですよ(*^^*)。

ススキの意味は「依り代」「魔除け」

「中秋の名月」や「十五夜」にはススキが欠かせませんが、どうしてススキをお供えするようになったのでしょうか。

ススキをお供えするのにはこういった意味があります。

「依り代」とは神霊のよりつくもののことを言いますが、本来は稲穂をお供えするところ、時期的に稲穂がなかったために、形状の似ているススキをお供えするようになったということです。

また、それだけでなく、ススキをお供えするのは魔除けになると考えられていたからでもあります。

それは、ススキの切り口が鋭いため。

豊作祈願と合わせて無病息災の願いも込められていたのですね(*^^*)。

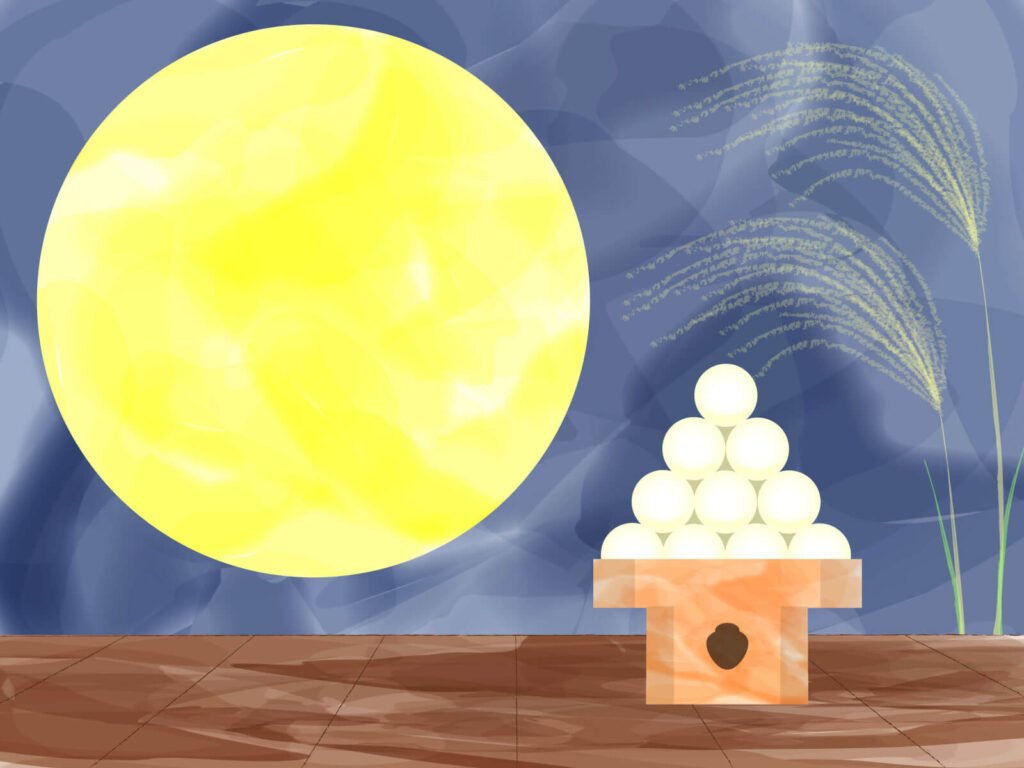

お月見団子を高く積む意味は「月への思い」

中秋の名月や十五夜の行事食、「お月見団子」。

お月見団子は月の神様へのお供え物です。

お月見団子はピラミッド型に高く積みますが、それにはこういった意味がありますよ(*^^*)。

最上部を高く積むのは、豊作への祈りと感謝の気持ちを月まで届かせたいという思いの表れ。

もともとは、その時期に収穫した野菜や果物をお供えしていましたが、「お月見」が庶民の間にも広がった江戸時代からは、お米の粉で月に見立てた丸いお団子を作るようになったそうです。

『中秋の名月の意味を子どもに説明するには?わかりやすくご紹介』まとめ

「中秋の名月」や「十五夜」の意味を子どもに説明する方法をわかりやすくご紹介しました。

「中秋の名月」や「十五夜」の意味を子どもに説明する際のご参考になりますと嬉しいです(*^^*)。

*

*

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ccaae84.c9537f0b.1ccaae85.595b8d8d/?me_id=1213310&item_id=10216561&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6830%2F9784494006830.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)