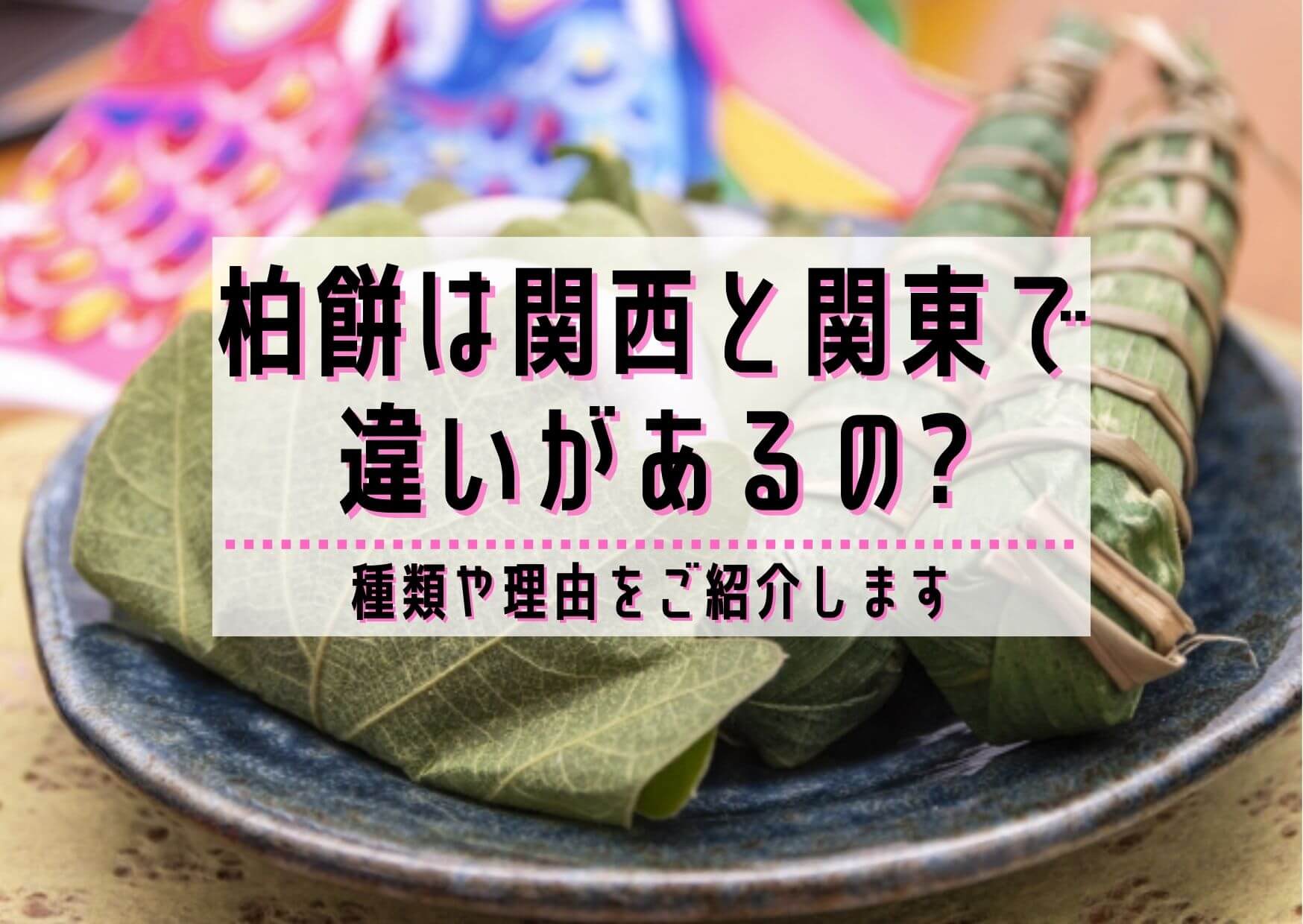

柏餅は関西と関東で違いがあるのでしょうか。柏餅の種類や、関西と関東で違いがある理由をご紹介いたします。

こどもの日の行事食と言いますと、「柏餅」です(*^^*)。

ところで、この柏餅には関西と関東で違いがあるをご存知でしょうか。

同じ日本の年中行事ですが、関西と関東で食べられる柏餅にはどんな違いがあるのか、ちょっと気になりますよね。

こどもの日がやってくる前に、柏餅の種類や、関西と関東で違いがある理由を知っておきましょう。

こちらの記事では、関西と関東の柏餅の違いやその理由が知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟。

どうぞ、こどもの日の行事食、柏餅の関西と関東の違いをお知りになる際のご参考になさってください(*^^*)。

柏餅の関西と関東の違い

柏餅の関西と関東の違いには、こういったものがあります☟。

それぞれ詳しく見ていきましょう(*^^*)。

・あんこの包み方

柏餅のあんこの包み方には、関西と関東で違いがあります☟。

関西を含む西日本で食べられる柏餅は、餅を丸めるようにしてあんこを包んだ丸い柏餅、関東を含む東日本で食べられる柏餅は、餅を折りたたむようにしてあんこを包んだ少し平たい柏餅となります。

また、柏餅の中に入れるあんこは粒あんやこしあんが定番ですが、関東で食べられる柏餅には「味噌あん」のものもあるようです。

【柏餅ってどういうもの?】

「柏餅」は、上新粉と水を混ぜ合わせて蒸して作った生地であんこを包み、柏の葉で巻いた餅菓子のことを言います。(柏餅のレシピによって作り方は様々です)

餅を包む柏の葉には緑色と茶色の2色があり、お店によっては中身のあんこの種類で使い分けていたりします。

西日本では、柏餅と言えば「柏の葉」ではなく、「サルトリイバラ」の葉が使われているものを指すそうです。

・「ちまき」か「柏餅」か

「柏餅」と「ちまき」は、どちらもこどもの日の行事食です。

ですが、関西と関東では、どちらを食べるかに違いがあります☟。

関東地方と北海道・青森県を除く関東地方より東の地域では、こどもの日には「柏餅」を食べます。

そして、近畿地方を含む関西方面では、こどもの日には「ちまき」を食べます。

また、こどもの日の行事食は「柏餅」と「ちまき」以外にもあって、北海道と青森県では「べこ餅」が(形状は違う)、長野県の木曾地域では「朴葉巻き」が、鹿児島県では「あくまき」が食べられています。

【ちまきってどういうもの?】

「ちまき」は上新粉ともち粉、砂糖で作った生地を笹の葉で細長い円錐形に巻き、イグサで縛って蒸したり茹でたりした甘い餅菓子です。

昔は茅萱(ちがや)の葉で巻いていたために、「ちまき」という名前が付きました。

葉先が剣のように鋭い茅には、厄除けの意味もあるそうです。

ちまきと言いますと、竹の皮で三角形に巻かれたおこわの「中華ちまき」もありますが、中国の端午の節句で食べられるちまきは、この、もち米で作る中華ちまきの方だそうです。

柏餅に関西と関東で違いがある理由

「柏餅」と「ちまき」にはそれぞれ由来があり、その地域で定着した風習が、そのまま現在でも根付いています。

「柏餅」が食べられるようになったのは、江戸時代。

江戸幕府が、端午の節句を重要な式日と定めた頃からだそうです。

幕府の首都であった江戸(現在の東京都)では、端午の節句に柏餅を食べるという風習が定着し、関東を中心に広まりました。

関東でこどもの日に柏餅が食べられるのは、そのためです。

「ちまき」は、奈良時代に端午の節句の風習の一つとして中国から日本に伝わったもので、「柏餅」よりも古くから存在します。

端午の節句にちまきを食べるという風習が、当時、都のあった近畿地方を中心に広まりました。

そのため、関西ではこどもの日にちまきが食べられるようになりました。

端午の節句は男の子の行事として知られていますが、もとは「菖蒲」を用いて邪気祓いをする宮中行事で、中国の故事が起源とされています。

紀元前の中国で、「屈原」という優れた楚の政治家が陰謀により失脚し、秦に侵略される自国と自分の不甲斐なさを憂い、川に身投げしたのが5月5日のことでした。

人々が屈原を惜しんで用意した供物が「ちまき」で、屈原の亡骸を魚が食べてしまわないようにと川に投げ入れたということです。

関西と関東では五月人形にも違いがある

関東と関西では、柏餅やちまきといった行事食の他に、五月人形や五月人形と一緒に飾るものにも違いがあります☟。

関東の五月人形は兜のみのものが好まれ、関西では鎧と兜がセットになったものが好まれるようです。

また、五月人形と一緒に飾るものも、関東は「かがり火」、関西は「提灯」と違いがあり、関西はさらに「虎の張り子」も五月人形に添えられることが多いようです。

ちなみに、柏餅とちまき(を模した飾り)は、菖蒲酒の瓶子と合わせて三台の三方にそれぞれのせた「三台揃(さんだいぞろい)」という五月人形の飾りになっています。

『柏餅は関西と関東で違いがあるの?種類や理由』まとめ

柏餅の関西と関東の違いについて、柏餅の種類や関西と関東で違いがある理由をご紹介しました。

幕府の首都であった江戸(現在の東京都)では端午の節句に柏餅を食べるという風習が定着し、関東を中心に広まったため、関東ではこどもの日に柏餅が食べられている。

端午の節句にちまきを食べるという風習が奈良時代に中国から日本に伝わり、当時、都のあった近畿地方を中心に広まったため、関西ではこどもの日にちまきが食べられている。

こどもの日の行事食、柏餅の関西と関東の違いをお知りになる際のご参考になりますと嬉しいです(*^^*)。

*

*

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。