うそつき半襟(美容衿)の簡単な作り方をご紹介いたします。うそつき半襟(美容衿)を手作りして、着物や浴衣のおしゃれをもっと楽しみましょう。

こんにちは。

『ユウミ キモノブログ』管理人の

ユウミです。

着物や浴衣の着付けをする際の便利アイテム「うそつき半襟」。

この「うそつき半襟」は、「美容衿」や「仕立て衿」とも呼ばれますが、長襦袢の用意や着付けを省略できたり、浴衣を着物風に着るときに使えますので、あるととても便利です。

うそつき半襟(美容衿)は、さらしや手ぬぐいを使って簡単に作ることができますので、ぜひ手作りして着物や浴衣のおしゃれに取り入れてみてください(*^^*)

こちらの記事では、うそつき半襟(美容衿)の簡単な作り方が知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟

どうぞ、うそつき半襟(美容衿)を手作りする際のご参考になさってください(*^^*)

☟手作りしたうそつき半襟(美容衿)には、自分の好きな生地で半襟を作って取り付けましょう。

うそつき半襟(美容衿)は長襦袢を省略できる

うそつき半襟(美容衿)があると、長襦袢を省略して着付けできます。

うそつき半襟(美容衿)の実物はこういったものです☟

長襦袢の「襟」の部分だけのようなアイテムで、長襦袢を着ていなくても長襦袢を着ている風に見せることができます。

呉服屋さんや通販ですと、安いもので2,000円くらいから販売されています。

うそつき半襟(美容衿)を使うと、下着→肌着→うそつき半襟(美容衿)→着物の順番で着付けをすることになりますので、長襦袢を着る必要がありません。

また、肌着は和装用肌着の肌襦袢でも、カットソーのような洋装用の肌着でも良いです。

なので、うそつき半襟(美容衿)はこういった目的で使われます☟

うそつき半襟(美容衿)の使い方については、「うそつき半襟(美容衿)の作り方」のあとに詳しくご紹介しています☟

うそつき半襟(美容衿)はさらしや手ぬぐいで手作りできる

市販のうそつき半襟(美容衿)は、半襟を取り付けなくてもそのまま使えるように白色のポリエステル生地が使われているのが一般的ですが、手作りするなら綿100%のさらしを使うと良いです。

さらしを使うと、裁断が楽で無駄なあまり布が出ないのと、布端の始末の必要がない「みみ」の部分を利用して作りますので、より簡単にうそつき半襟(美容衿)を手作りすることができます。

*さらしは、手芸店の他、「しまむら」や「西松屋」などでも売られているようです。

また、100均の「セリア」には白無地の手ぬぐいが売られていますので、この手ぬぐいを使ってうそつき半襟(美容衿)を作るのも、安く手作りできて良いと思います。

一般的なうそつき半襟(美容衿)は、芯地が使われていてしっかりとしたつくりになっています。

ご紹介する手作りのうそつき半襟(美容衿)は芯地を使わないので柔らかい仕上がりとなりますが、半襟を取り付けたあとに衿芯を入れますので、襟元がきれいに整います。

市販のうそつき半襟(美容衿)は衿元にボリュームが出てしまいやすいので、手作りのうそつき半襟(美容衿)の方が着姿がナチュラルに仕上がると思います(*^^*)

うそつき半襟(美容衿)の簡単な作り方

今回はさらしを使ったうそつき半襟(美容衿)の作り方をご紹介します。

100均(セリア)の手ぬぐいを2枚使って作ることもできますが、その場合は背中心で繋ぎ合わせ、さらしの「みみ」の部分は別に縫い代を用意してください。

・生地を裁断する

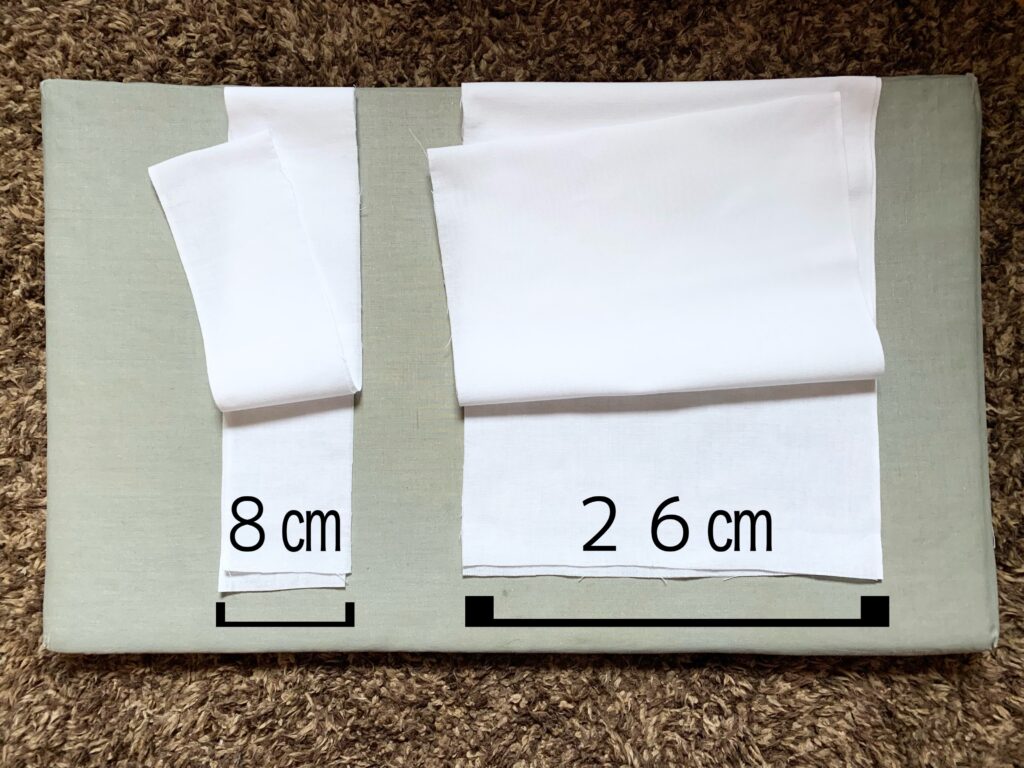

まず、さらしを長さ142cmに切ります。そのあと、幅を8cmと26cmに切り分けます。

*幅26cmの方はうそつき半襟(美容衿)本体に、幅8cmの方は衣紋抜きに使います。

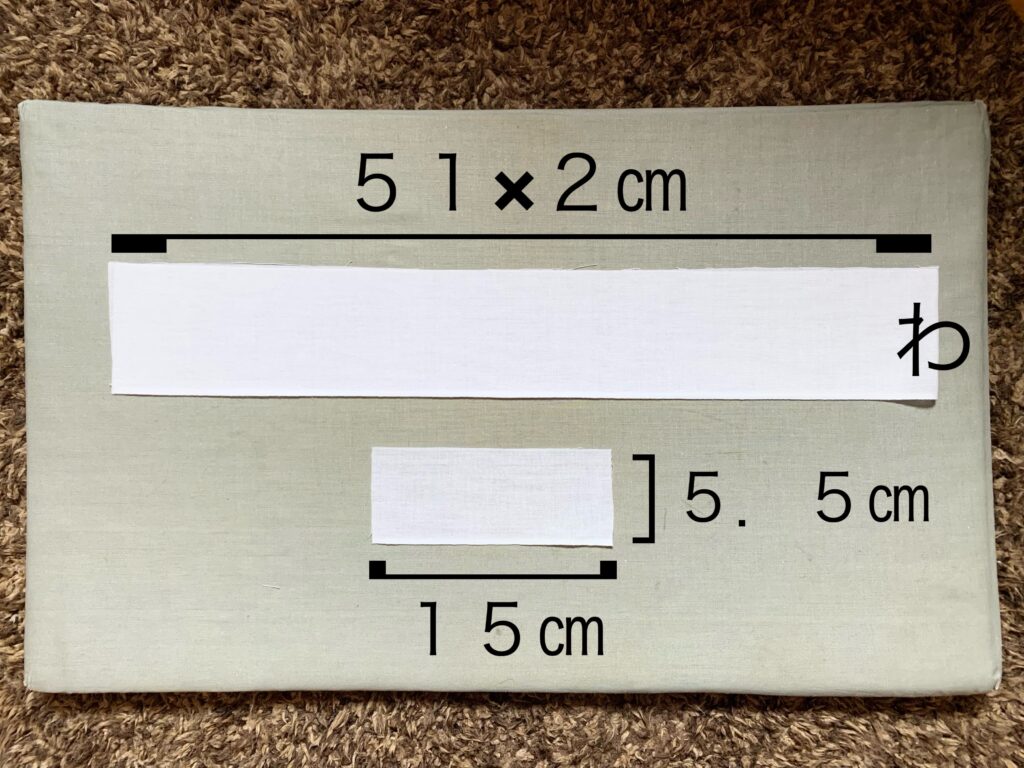

幅8cmに切った生地を長さ102cmに切り(写真では長さを半分に折っています)、残りの生地で5.5×15cmの小さな生地を用意します。

*小さな生地は、衣文抜きに付ける腰紐を通すループに使います。

・下準備をする

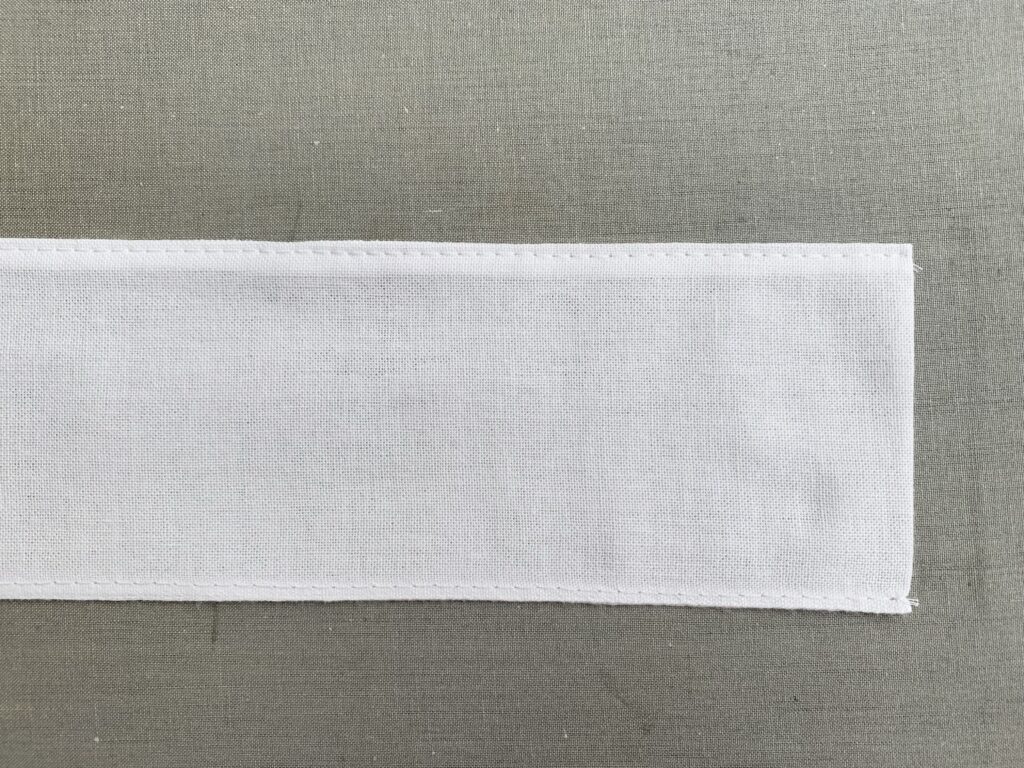

幅26cmに切った生地の両端(短辺の方)をそれぞれ1cm折り、端ミシンをかけます。

・衣文抜きを作る

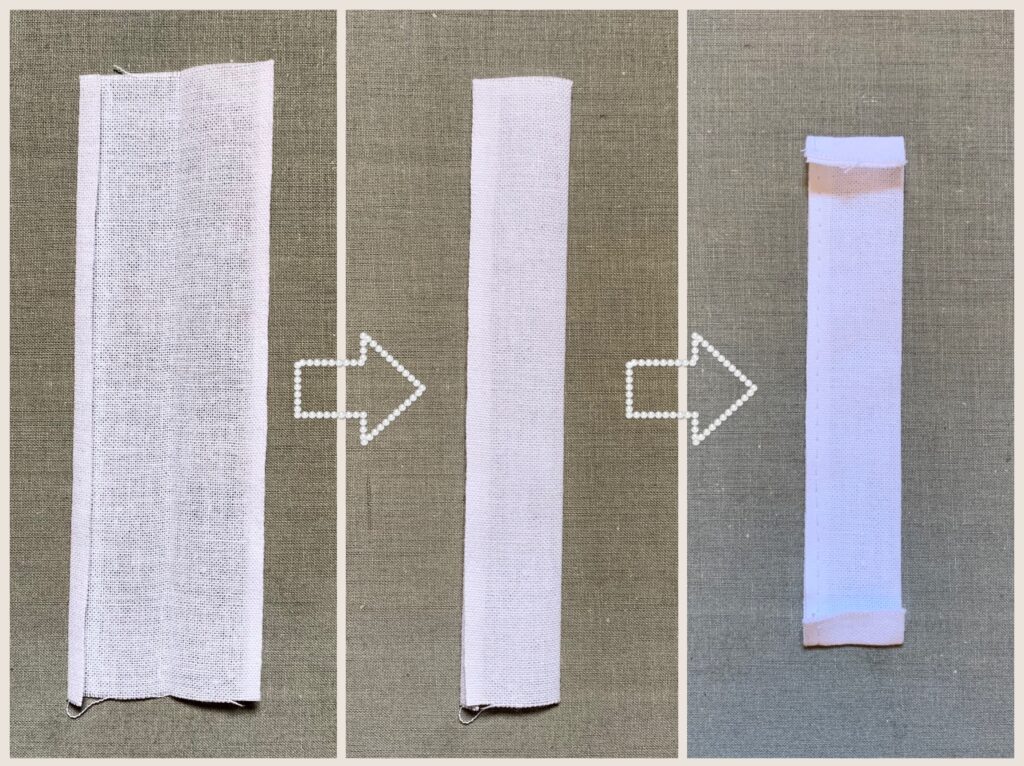

幅8cmに切った生地の、みみと反対側の布端を0.5cm折ってアイロンで落ち着かせます。

長さを半分に折り、布端のきわにそれぞれミシンをかけます。

腰紐を通すループ用に用意した小さな生地は、みみと反対側の布端を0.5cm折ってから幅を半分に折り、端にミシンをかけます。

上側と下側の端をそれぞれ1cm折ってアイロンで押さえます。

衣文抜きの生地にループを縫い付けます。

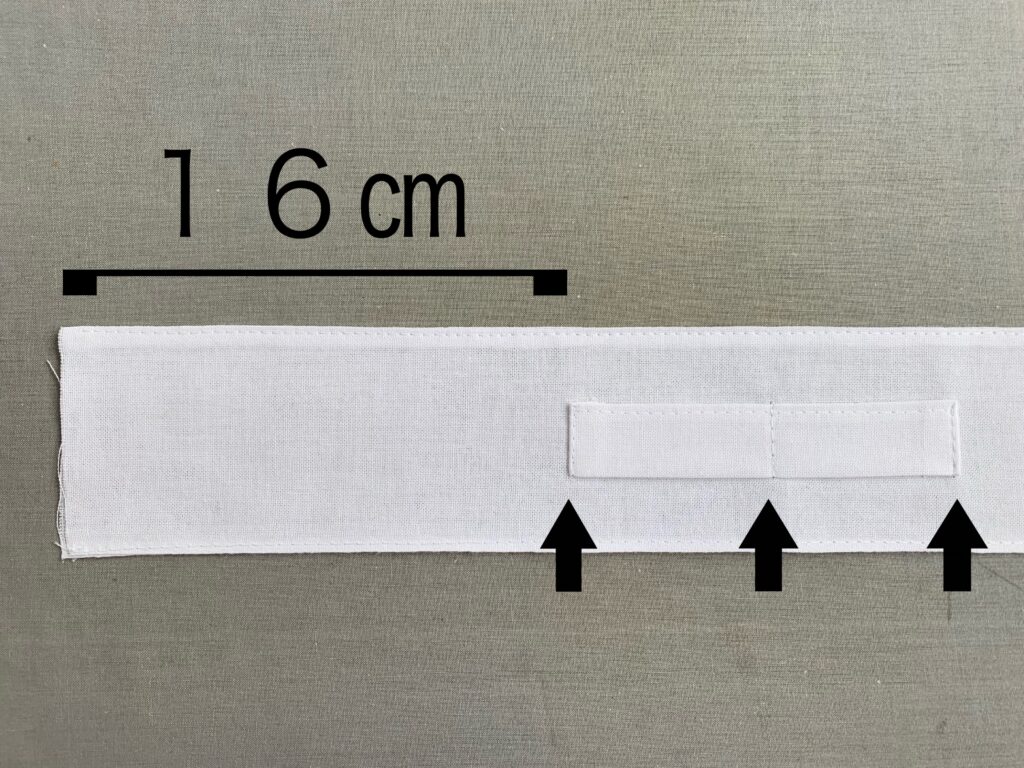

切りっぱなしの方の布端から16cmあけた所にループを置き、3ヵ所を縫い付けます。

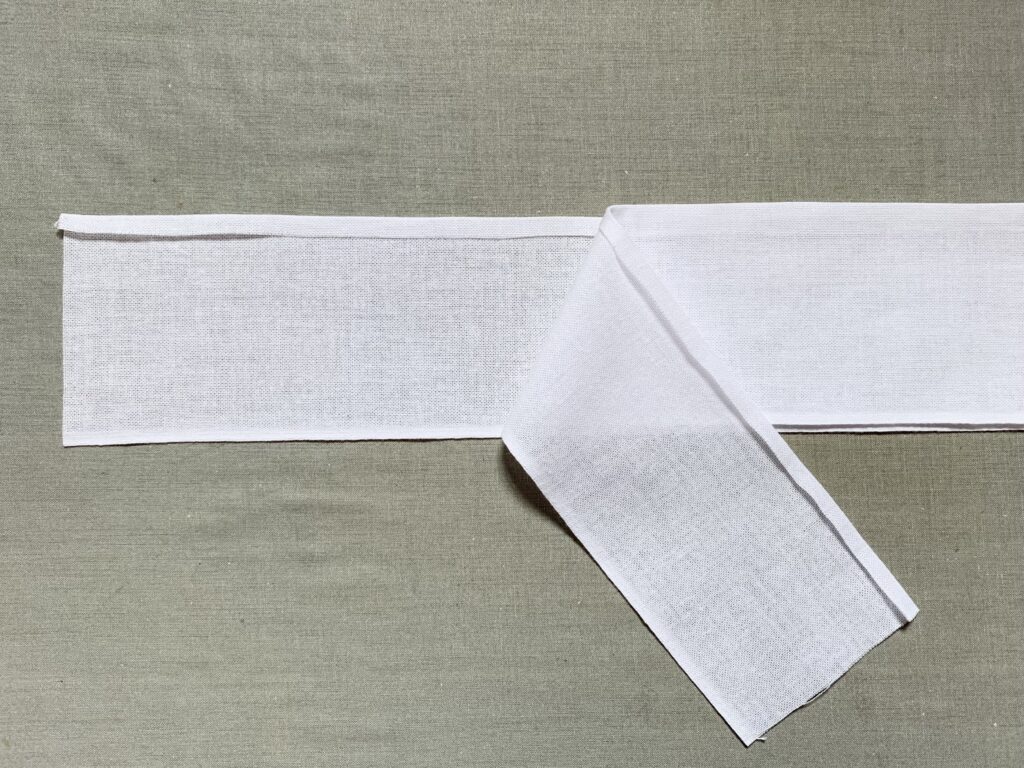

・うそつき半襟(美容衿)を仕上げる

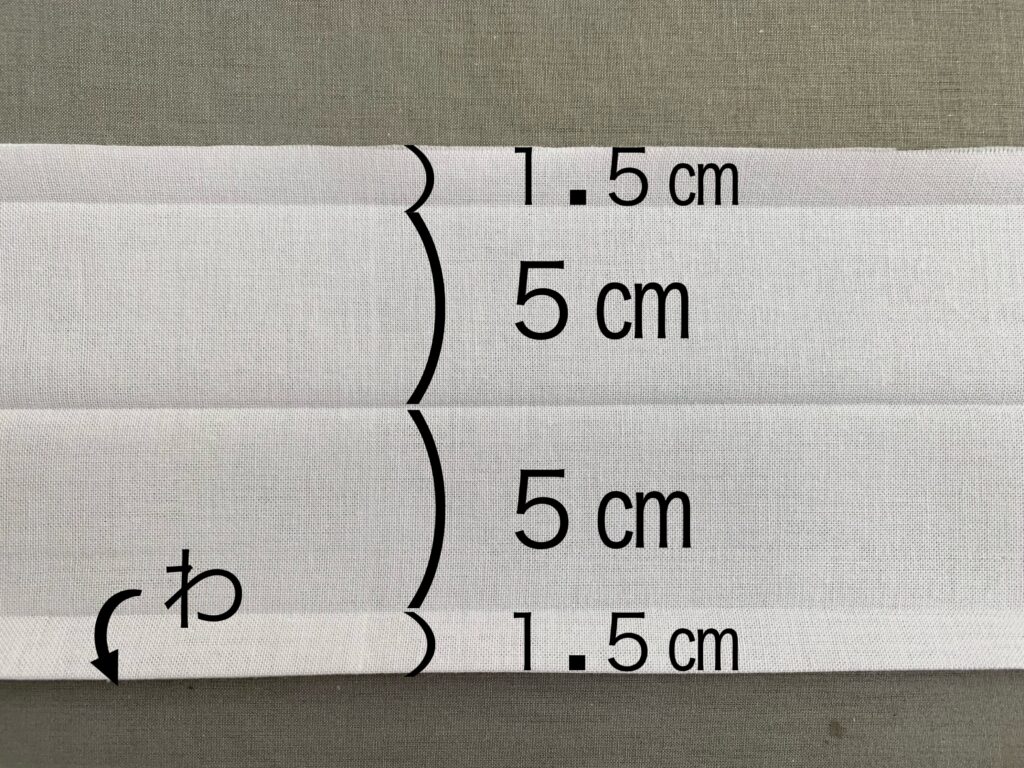

うそつき半襟(美容衿)本体の生地を、まず、半分の幅に折ります。

そのあと、1.5cm、5cm、5cm、1.5cmの幅で内側に折っていき、5cm幅の棒状にかたち作ります。

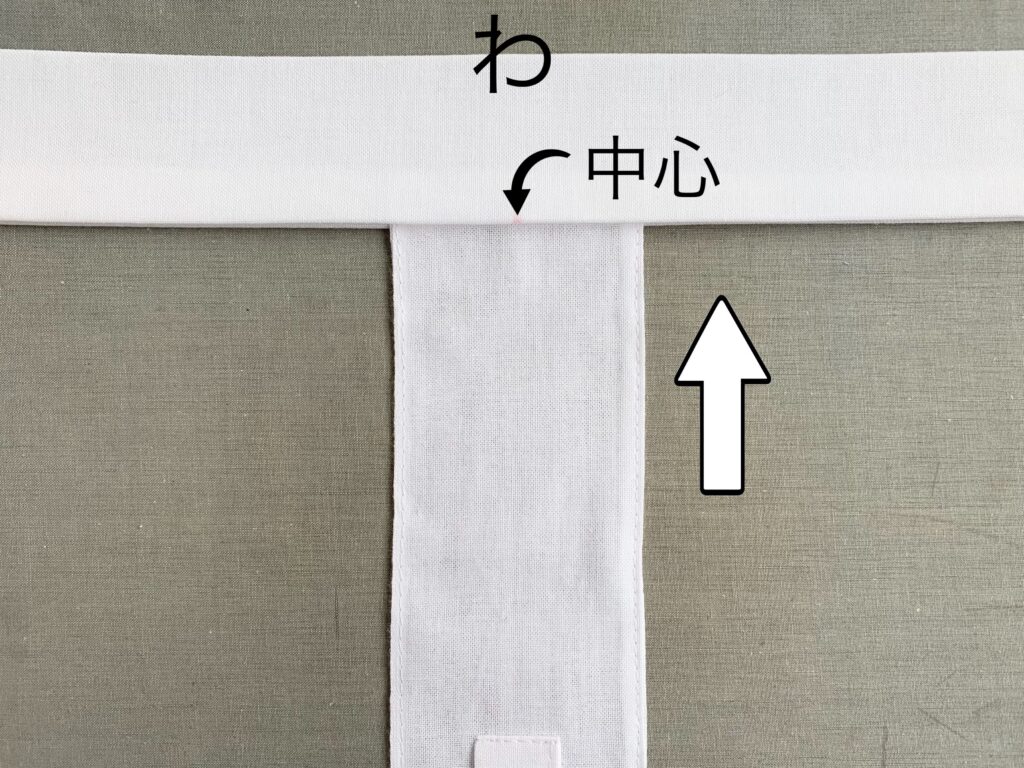

襟の中心部分に、先ほど作った衣紋抜きの切りっぱなしの方の布端を1cmの縫い代で差し込みます。

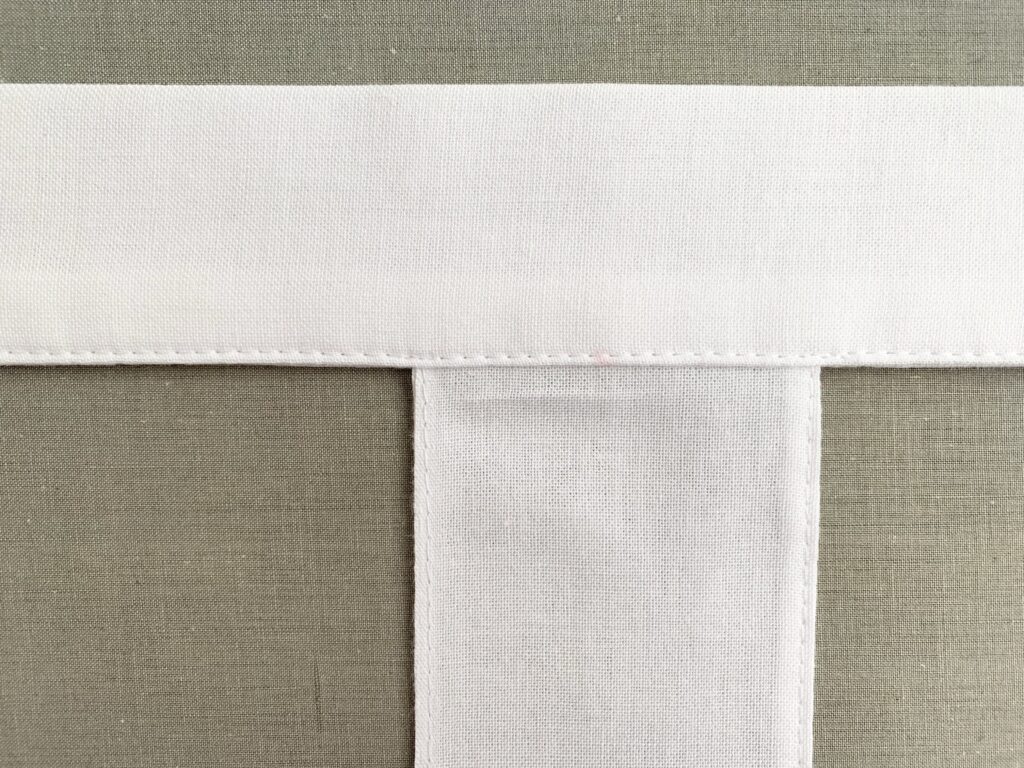

端にミシンをかけてアイロンで整えましたら、手作りのうそつき半襟(美容衿)の完成です(*^^*)。

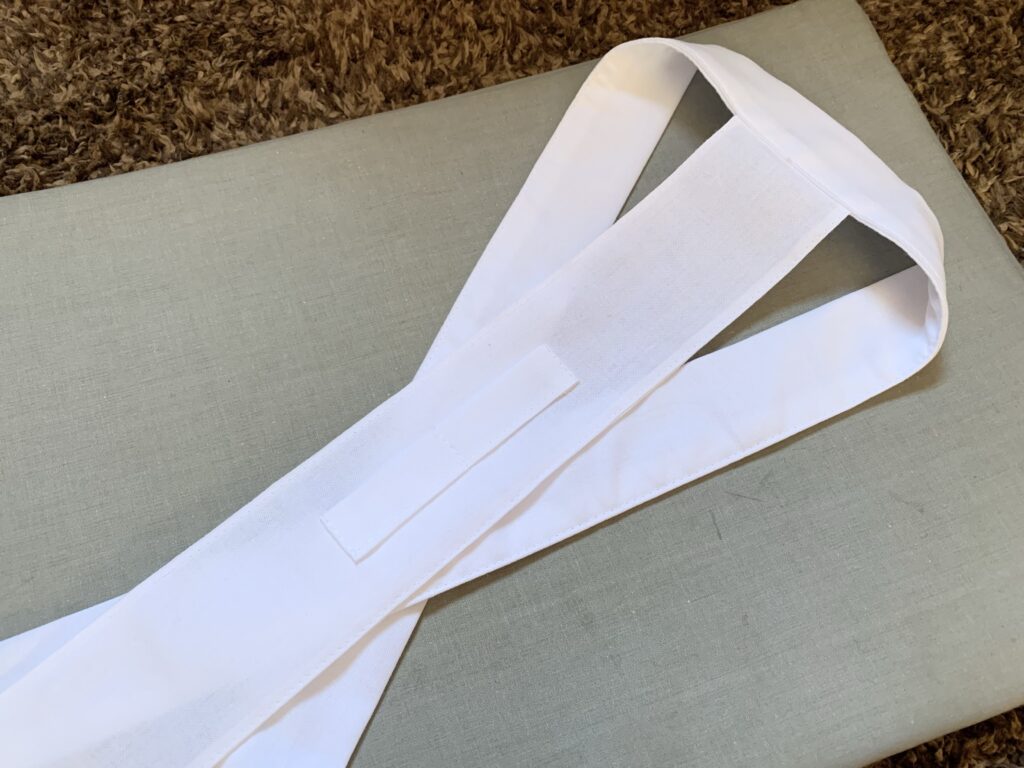

・うそつき半襟(美容衿)の完成!

☝手作りしたうそつき半襟(美容衿)を前から見たところです。

☝手作りしたうそつき半襟(美容衿)を後ろから見たところです。

うそつき半襟(美容衿)の使い方

手作りしたうそつき半襟(美容衿)に半襟を取り付けて、うそつき半襟(美容衿)と半襟のすきまに襟芯を入れます。

襟芯はうそつき半襟(美容衿)の内側と外側、どちらに入れても好みで決めて良いですが、外側に入れる方が半襟にシワが入りにくいのでおすすめです(*^^*)

手作りしたうそつき半襟(美容衿)を使って、浴衣を着物風に着てみました。

うそつき半襟(美容衿)を使って浴衣を着物風に着る時の着付けの順番は、『下着→肌着→うそつき半襟(美容衿)→浴衣』の順です。

浴衣を着るときには長襦袢は必要なく、襟の部分だけあれば着物風に着ることができますので、そういったときにもうそつき半襟(美容衿)が使えます。

浴衣を着物風に着るときの方法については、こちらの記事でさらに詳しくご紹介しています☟

着物を着る場合の着付けの順番も浴衣のときと同じで、『下着→肌着→うそつき半襟(美容衿)→着物』の順となります。

ただ、着物の場合は、「ふり」から長襦袢の袖が見えていた方が良いので、「うそつき袖」と組み合わせて着ると良いです。

うそつき袖は肌着、もしくは着物に直接取り付けて使います。

こちらの記事で、長襦袢なしで着物を着る方法について詳しくご紹介しています☟

「うそつき袖」も簡単に手作りすることができますので、よろしければ、こちらの記事も合わせてお読みください☟

『うそつき半襟の作り方ー美容衿を簡単に手作りする方法』まとめ

うそつき半襟(美容衿)の簡単な作り方をご紹介しました。

うそつき半襟(美容衿)はさらしや手ぬぐいを使って簡単に作ることができますので、ぜひ手作りしてみてください(*^^*)

*

*

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。