着物を着るときにあると便利な「うそつき袖(替え袖)」の作り方について、付け方や使い方も合わせてご紹介いたします。

こんにちは。

『ユウミ キモノブログ』管理人の

ユウミです。

着付けの便利アイテム、「うそつき袖(替え袖)」。

うそつき袖(替え袖)があると、着物のコーディネートの幅も広がって、より着物を楽しむことができます(*^^*)

単衣仕立てのうそつき袖(替え袖)は作るのがとっても簡単ですので、ぜひ、お気に入りの生地でうそつき袖(替え袖)を手作りしてみてください。

こちらの記事では、うそつき袖(替え袖)の作り方が知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟

どうぞ、うそつき袖(替え袖)を手作りする際のご参考になさってください(*^^*)

うそつき袖(替え袖)ってどういうもの?

うそつき袖(替え袖)があると、長襦袢をたくさん持っているみたい!

うそつき袖(替え袖)は、長襦袢の「袖」の部分だけのようなアイテムです。

この「うそつき袖(替え袖)」があると、長襦袢を着ていなくても、着ているように見せることができるんです(*^^*)

なので、うそつき袖(替え袖)はこういった目的で使います☟

着物を着る際には「衿付き肌襦袢」または「美容衿」といった他の便利アイテムが必要ですが、長襦袢を省略することができるので、その分、着付けが簡単に済みますし、着方次第で涼しくも着られます。

そして、何と言っても、長襦袢を用意しなくて良いので、着物の準備を安く済ませることがでるのが嬉しいです(*^^*)

(長襦袢を誂えようとしたら数万円はかかってしまいますし、なかなかそういったものをたくさんは用意できませんから(^^;。。)

また、着物の袖の大きさ・形はその着物によって違っていたりするので、着物にピッタリ合ったものを使いたい場合は、簡単に用意できるうそつき袖(替え袖)が便利です。

うそつき袖(替え袖)の作り方

意外と簡単に作れちゃいます!

<材料>

・うそつき袖(替え袖)の生地

今回、うそつき袖(替え袖)を作るためにレース生地を選びました。ポリエステルやレーヨンのような伸縮性と光沢のある生地です。

袖丈が49㎝の場合は、普通幅の生地でしたら110㎝あれば十分です。

・手縫い糸

<採寸・カット>

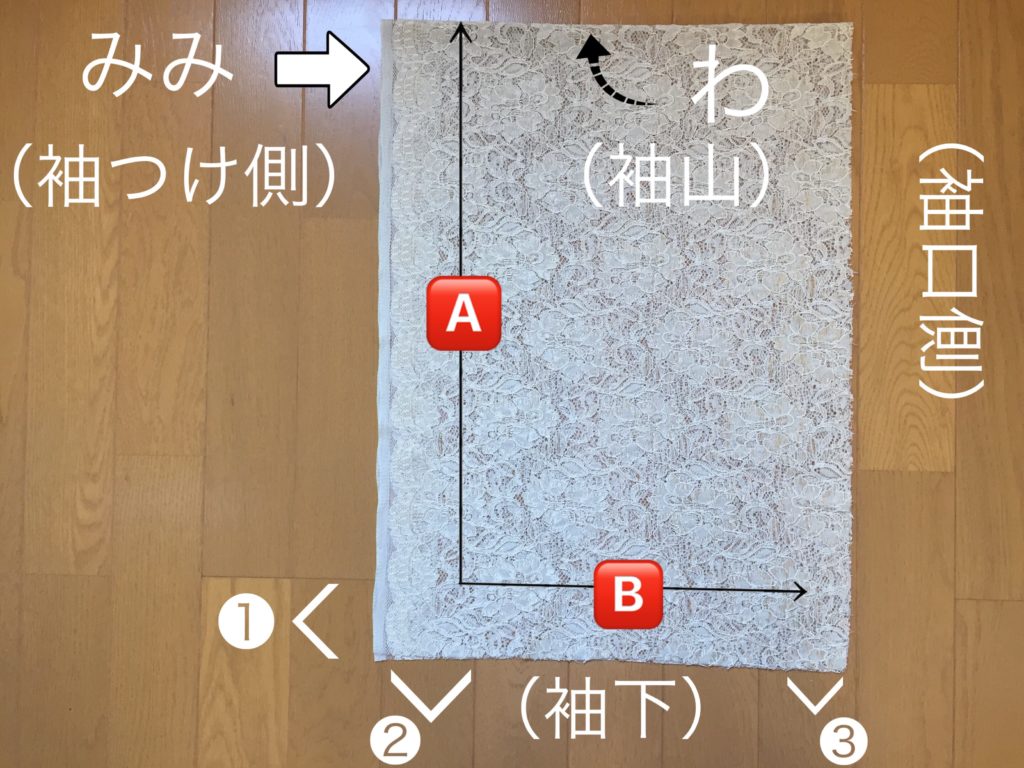

生地の左右の「みみ」を利用し、横並びに右袖と左袖の二つをとります。

うそつき袖(替え袖)の寸法

- 🅰袖丈…着物の袖丈-2分(0.76㎝)

- 🅱袖幅…着物の袖幅-2分(0.76㎝)

〈縫いしろ〉 ①3㎝ ②4㎝ ③2㎝

<縫う>

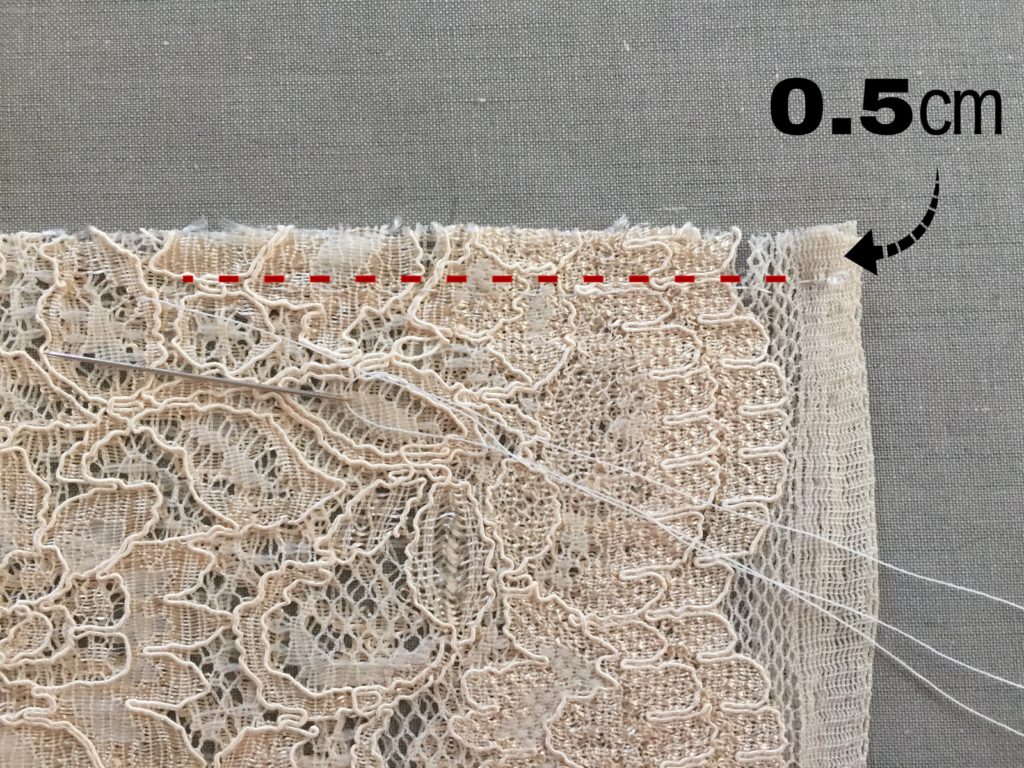

生地を外表になるよう半分に折り、袖下の端から0.5㎝のところを左右の端から端までなみ縫いします。

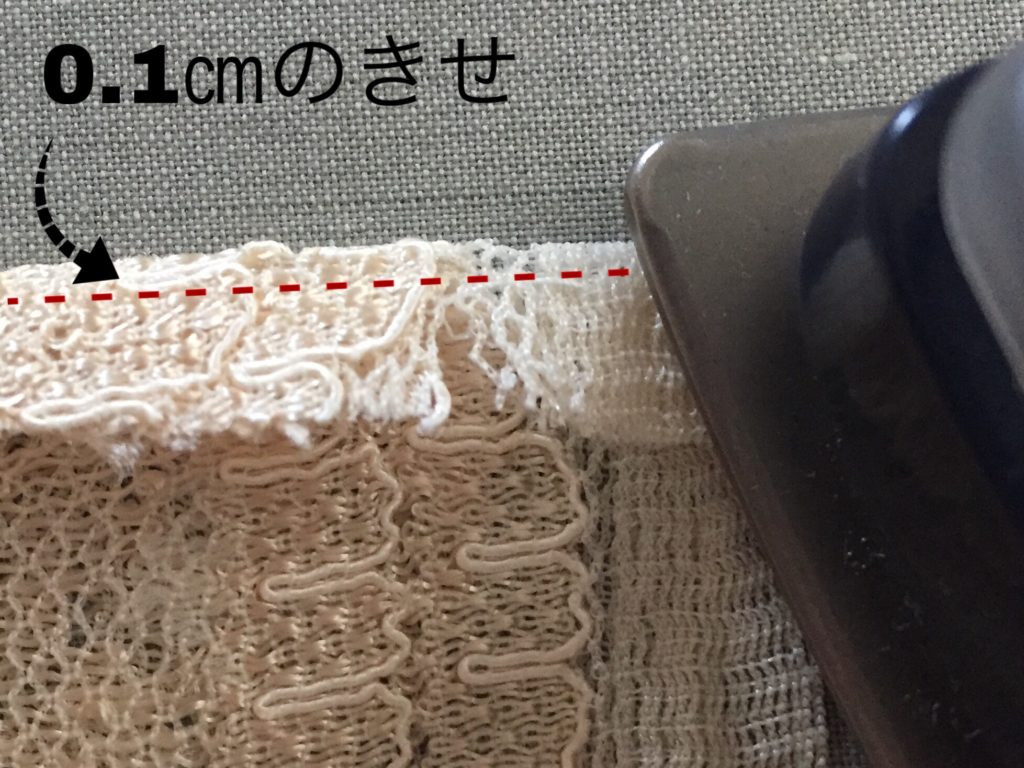

0.1㎝のきせをかけます。

裏返して袖裏を出し、アイロンで落ち着かせます。

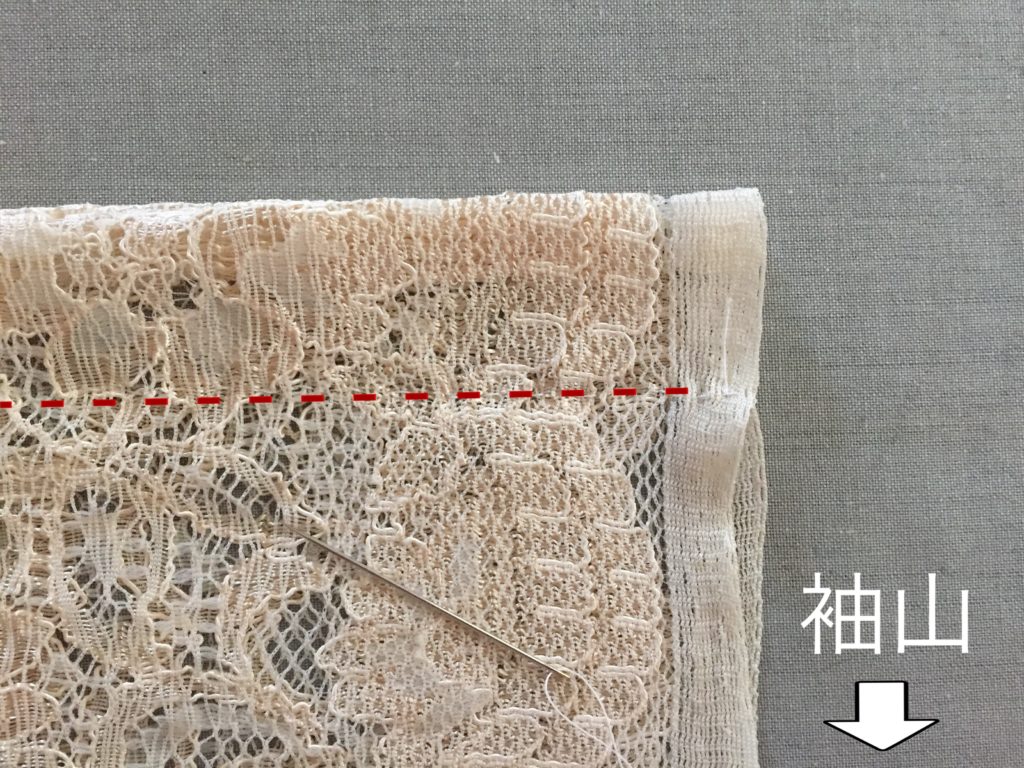

そのまま(中表)の状態で袖山からできあがり袖丈のところを生地の端から端までなみ縫いします。

0.2㎝のきせをかけます。

表に返してアイロンで落ち着かせます。

袖口側は1㎝→1㎝に三つ折りをし、袖つけ側は4㎝のくけしろで折ってアイロンで落ち着かせます。*袖下の縫いしろを倒した方が前袖側になります。

袖口側。1㎝程度の間隔で三つ折りぐけをします。

袖つけ側。3㎝程度の間隔でみみぐけをします。

<仕上げ>

袖口どまりを縫い留めます。肩山から26㎝くらいのところの生地を手縫い糸2本どりで小さく2回すくってから結び、糸端を3㎝ほどの長さに切り揃えます。

これで、片袖が完成しました。

袖下の縫いしろの倒す向きに気を付けて、もう片方の袖も仕上げます。

うそつき袖(替え袖)の付け方と使い方

うそつき袖(替え袖)の使い方には、こういった方法があります☟

もし、袖をうそつき袖(替え袖)に付け替えても良い長襦袢や半襦袢があるのでしたら、それを使っても良いと思います(*^^*)

そうでなければ、うそつき袖(替え袖)は肌襦袢か衿付き肌襦袢に取りつけるか、着物に直接取り付けるということになりますが、着物に直接取り付けた方が、付け位置に迷わなくて済みますし、安定もするのでおすすめです。

〇うそつき袖(替え袖)を着物に直接取り付けるときのやり方

①うそつき袖(替え袖)を表側が見えるようにして、裏返した着物の袖にかぶせます。

②着物の袖つけ部分とうそつき袖(替え袖)の袖つけ側の端を揃え、着物の袖付け部分の範囲でざっくりと縫い付けるか、数ヶ所縫い留めます。

注意①着物の袖口よりもうそつき袖(替え袖)の袖口側の端が2分(0.76cm)控えているようにします。

注意②うそつき袖(替え袖)の袖下の縫いしろの倒れる方向は、「前袖側」になるようにします。

着物を表に返すと、袖口やふりからは、うそつき袖(替え袖)の表面が見えてきれいです(*^^*)

☟「衿付き肌襦袢」や「美容衿」を使って、長襦袢なしで簡単に着付けをする方法をご紹介しています。

☟「美容衿」も簡単に手作りすることができます(*^^*)

うそつき袖(替え袖)に適した生地の種類

既製品のうそつき袖(替え袖)はほとんどがポリエステル素材ですが、手作りするのでしたらこういった生地の種類があります☟

ポリエステルは絹に風合いが似ていて、絹よりも手に入れやすいのが良いところですが、ツルツル滑るので少し扱いにくいです。

絹はお手入れがしにくいという難点がありますが、着物などを解いた生地で作るのも素敵だと思います。

綿は手に入れやすく、扱いやすくもありますが、着物によっては合わないことがあるかもしれません(^^;

小紋などの「やわらかもの」よりは紬のような「かたもの」の着物に合わせた方が良いと思います。

おわりに…

着物を着るときにあると便利な「うそつき袖(替え袖)」の作り方について、付け方や使い方も合わせてご紹介しました。

長襦袢を用意するのはなかなか大変だったりしますが、うそつき袖(替え袖)を手作りすれば、そんな悩みも解決します。

色や柄、素材など、自分の気に入った生地でうそつき袖(替え袖)を作ると、コーディネートの幅も広がって、より着物を楽しむことができると思います(*^^*)

*

*

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。