浴衣の居敷当ての付け方について。自分で浴衣に居敷当てを後付けする方法を、居敷当てに適した生地を選ぶときのポイントと合わせてご説明させていただきます。

こんにちは。

『ユウミ キモノブログ』管理人の

ユウミと申します。

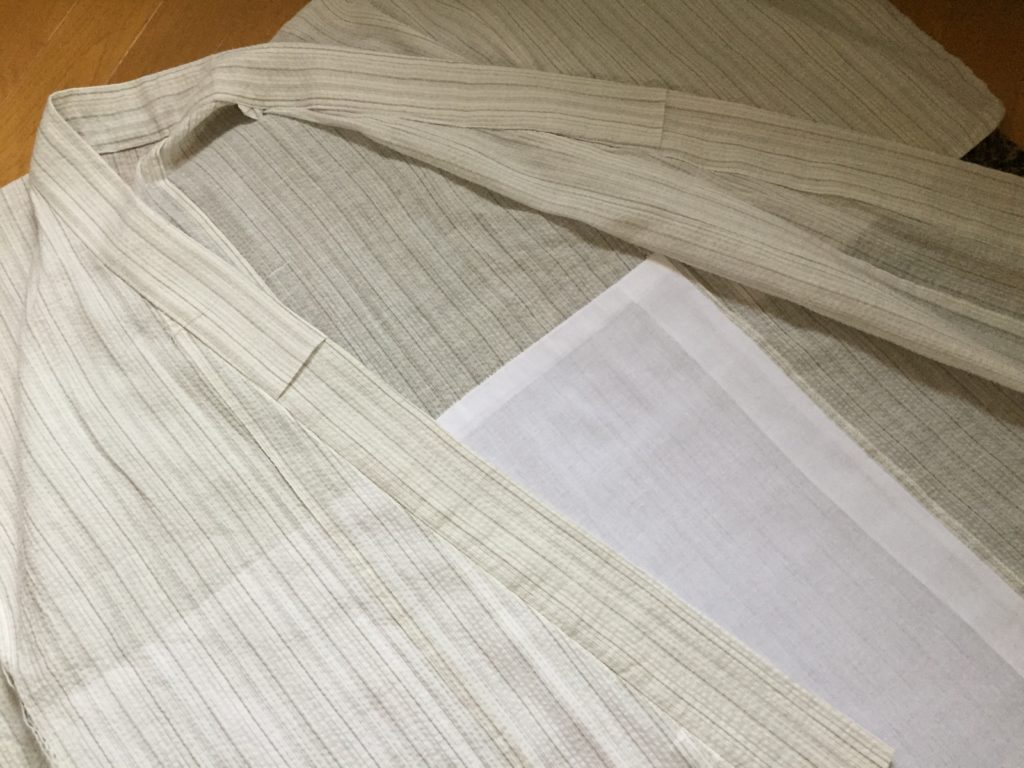

夏に購入した「しじら織の浴衣」。

手にしたときの軽さにとても驚きましたが、その分透け感もあり、下着が透けて見えていないか着ていて不安になりました。

そこで、自分で「居敷当て」を付けることに。

こちらの記事では、自分で浴衣に居敷当てを付けたいと思われているかたへ、以下の項目についてご紹介します。

浴衣に居敷当てを付ける際のご参考になりますと嬉しいです。

「居敷当て」とは?

「居敷当て」とは、単衣仕立ての着物や長襦袢に付ける「当て布」のこと。

居敷当ては、主に、こういった目的で付けます。

逆に、居敷当てを付けることで、着たときに暑くなってしまうというデメリットもあります。。

居敷当ては「単衣の着物や長襦袢」に付けるとお話ししましたが、具体的にはこういったものです。

袷仕立てのものには居敷当てを付ける必要はありません。

また、夏着物の場合も、居敷当てが透けてしまい見た目によくありませんので、付けません。

そして、居敷当てに適した生地を選ぶときのポイントは

着物(長襦袢)と素材を合わせる

ということです。

これは、お洗濯をした際の生地の収縮率を合わせるためです。

綿素材の浴衣でしたら、居敷当ての素材は綿がよいということになります。

(とはいえ、滑りや着心地などで好みの生地を選ぶのもよいです。)

居敷当ての付け方

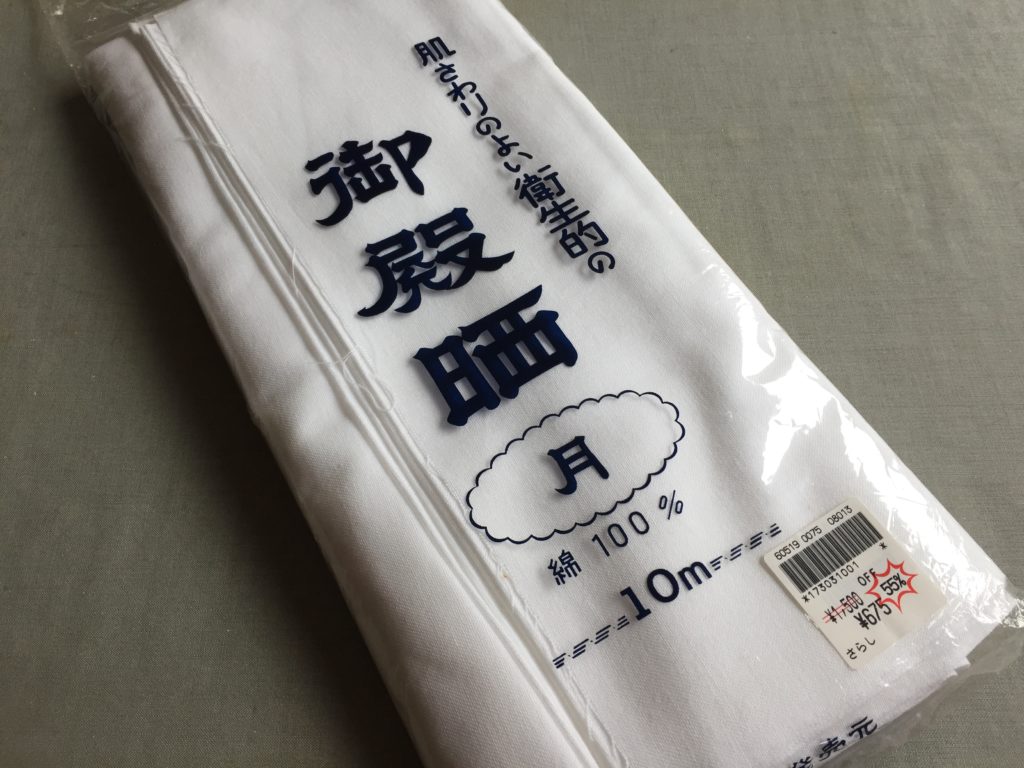

しじら織の浴衣が綿100%ですので、居敷当ての素材も綿100%のさらしを使うことにします。

*今回、居敷当てを付ける浴衣は反物から仕立てられたものではなく、布端をロックミシンで処理した簡単なつくりのものです。

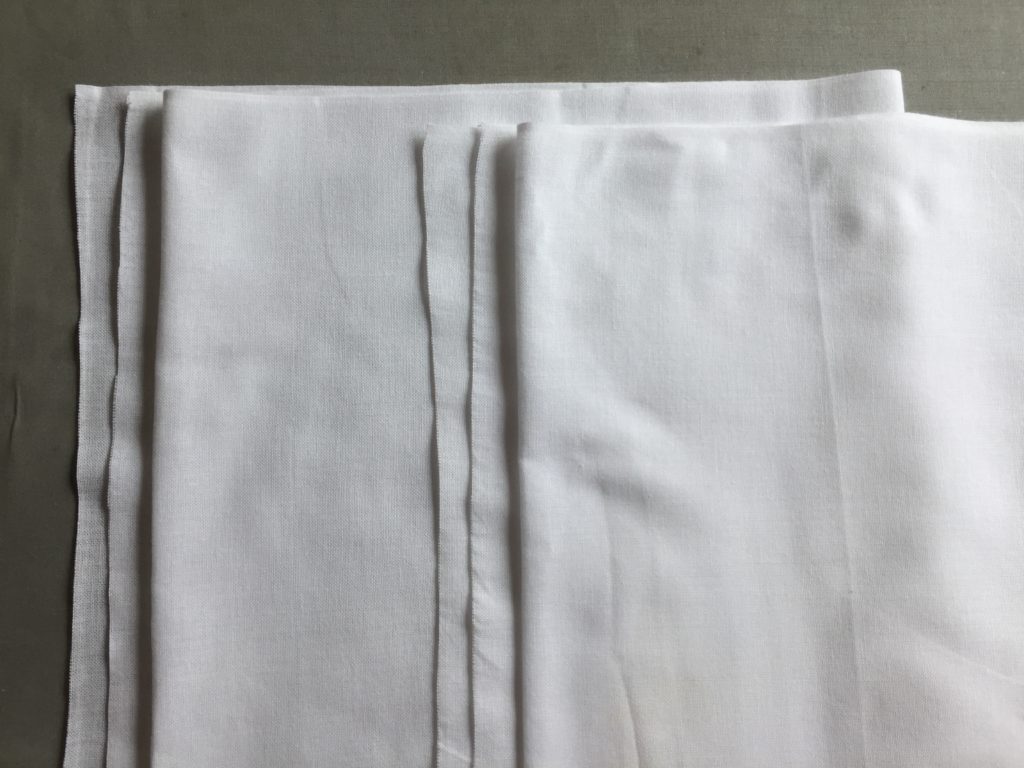

居敷当ての長さは浴衣の「内揚げ」の縫い目から浴衣のすそ約5㎝上までとし、用意する生地の長さはこれに縫いしろ分の4㎝を足したものとします。同じ長さの生地を2枚用意します。

まず、2枚の生地を縫い合わせて1枚の大きな布にします。それぞれの片側の耳どうしを合わせ、約1㎝の縫いしろで縫い合わせていきます。

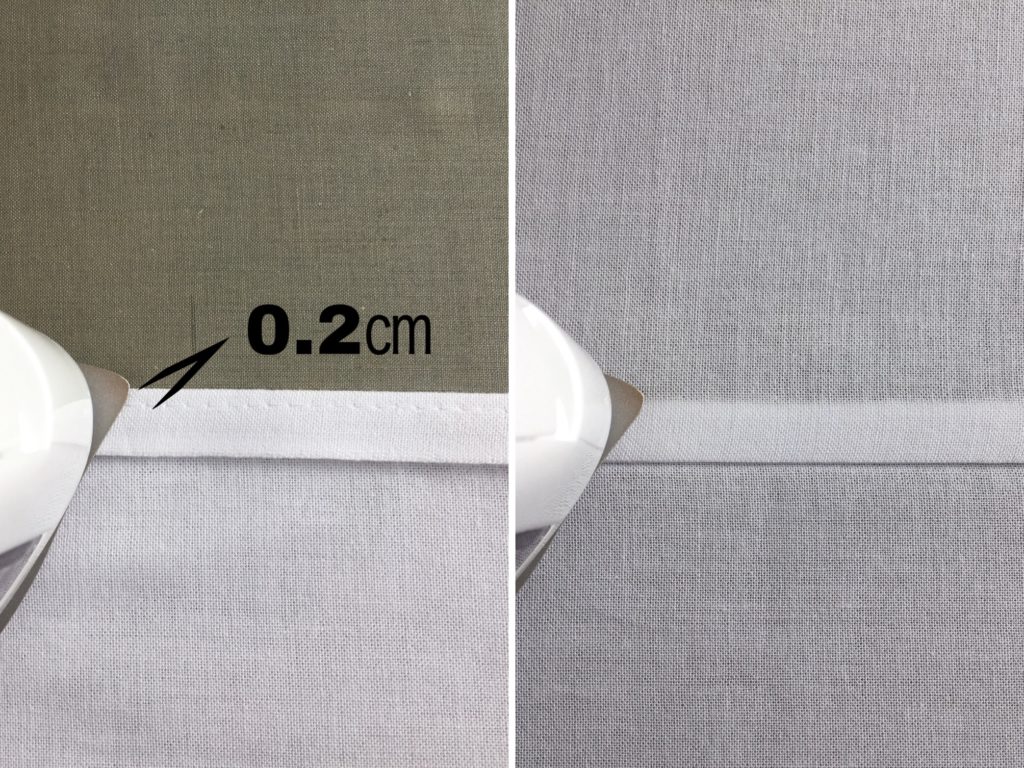

縫いしろは0.2㎝の「きせ」をかけて、片側に倒すようにアイロンでおさえます。

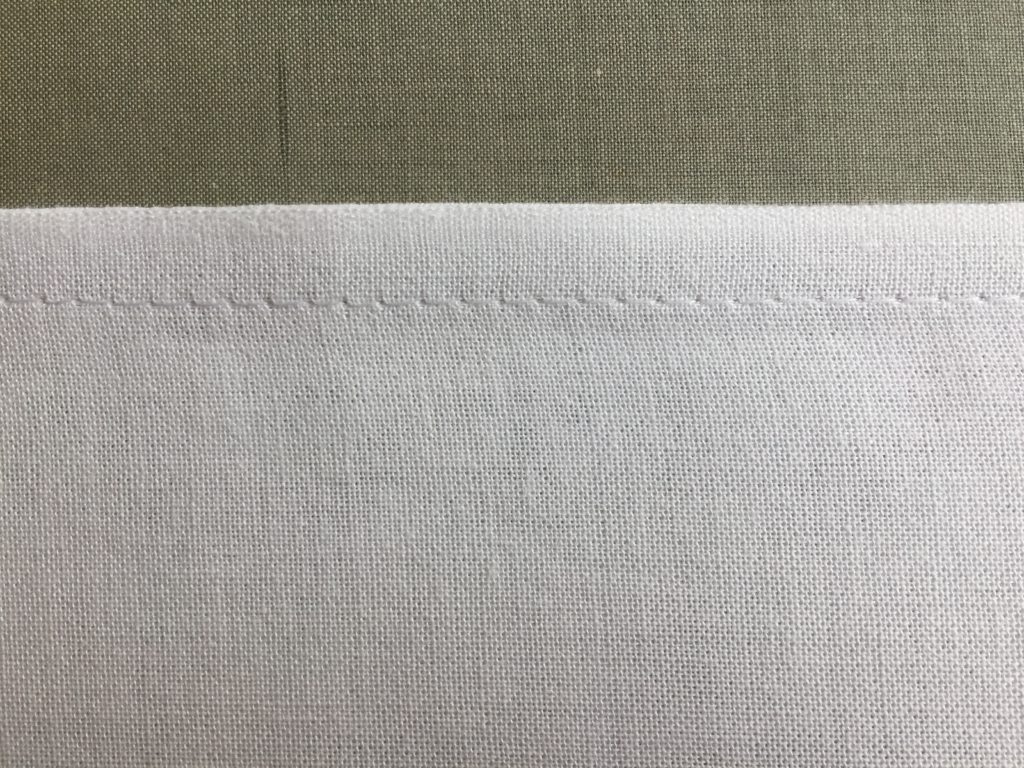

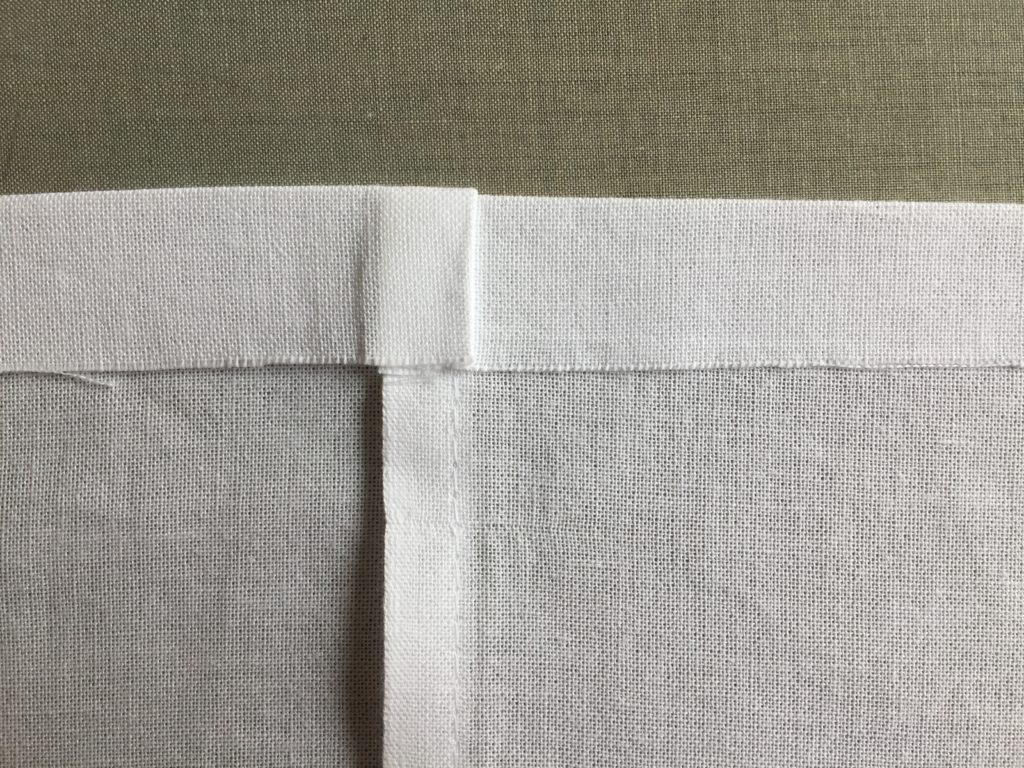

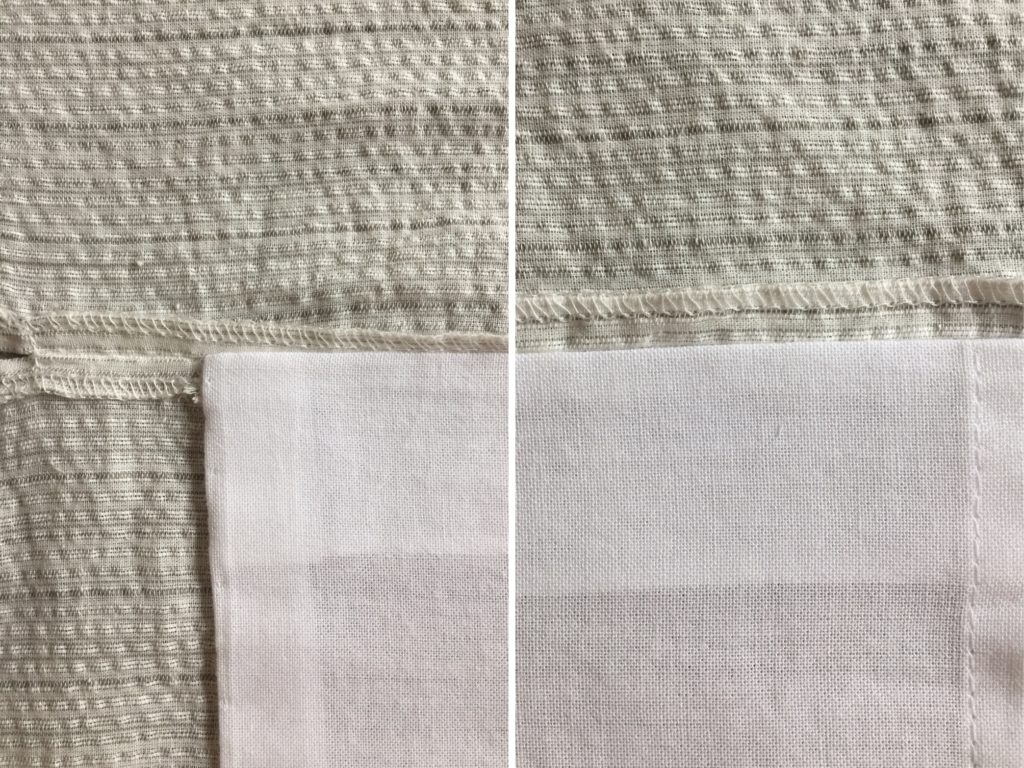

すそ端を1㎝ずつの三つ折りにしてミシンで縫います。手でくけてもよいです。*写真のように裏側から見たときに縫いしろが右へ倒れているようにします。

上端を2㎝裏側へ折ります。*写真のように裏側から見たときに縫いしろが左へ倒れているようにします。

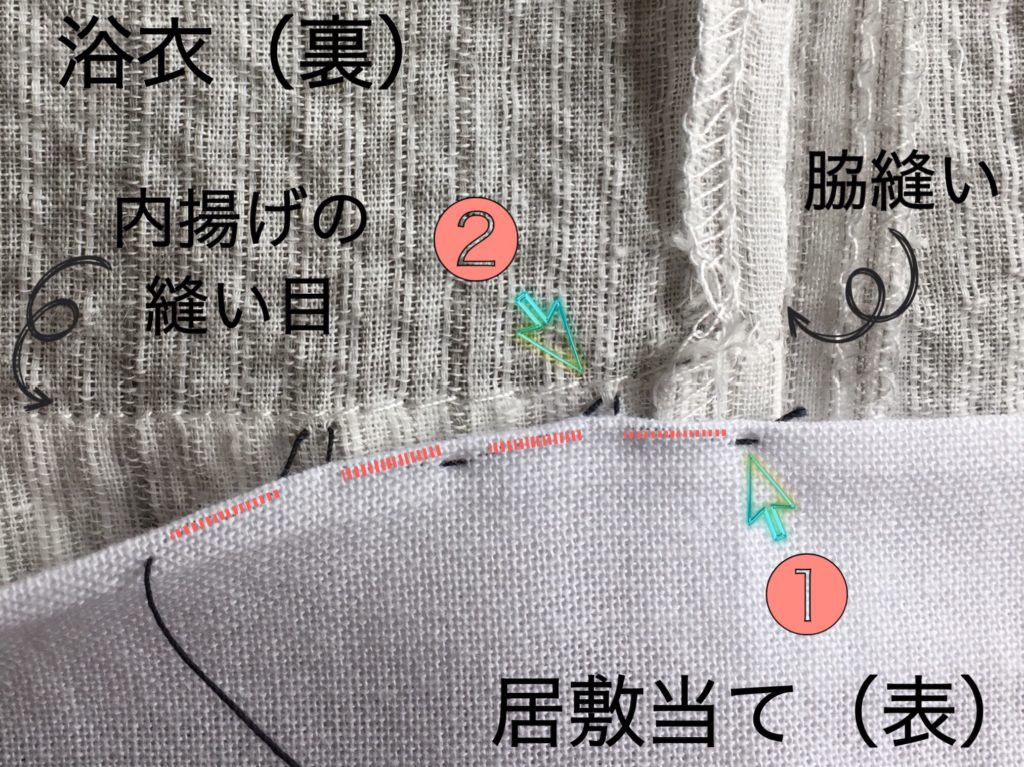

上端を浴衣に縫い留めていきます。それぞれの背中心を合わせ、浴衣の脇縫いから反対側の脇縫いまでの範囲を縫います。居敷当ての折山の中を通しながら折山の上(①)と浴衣の内揚げの縫い目のキワ(②)を一目おきにすくって縫いつけていきます。

縫いつけ終わりました。

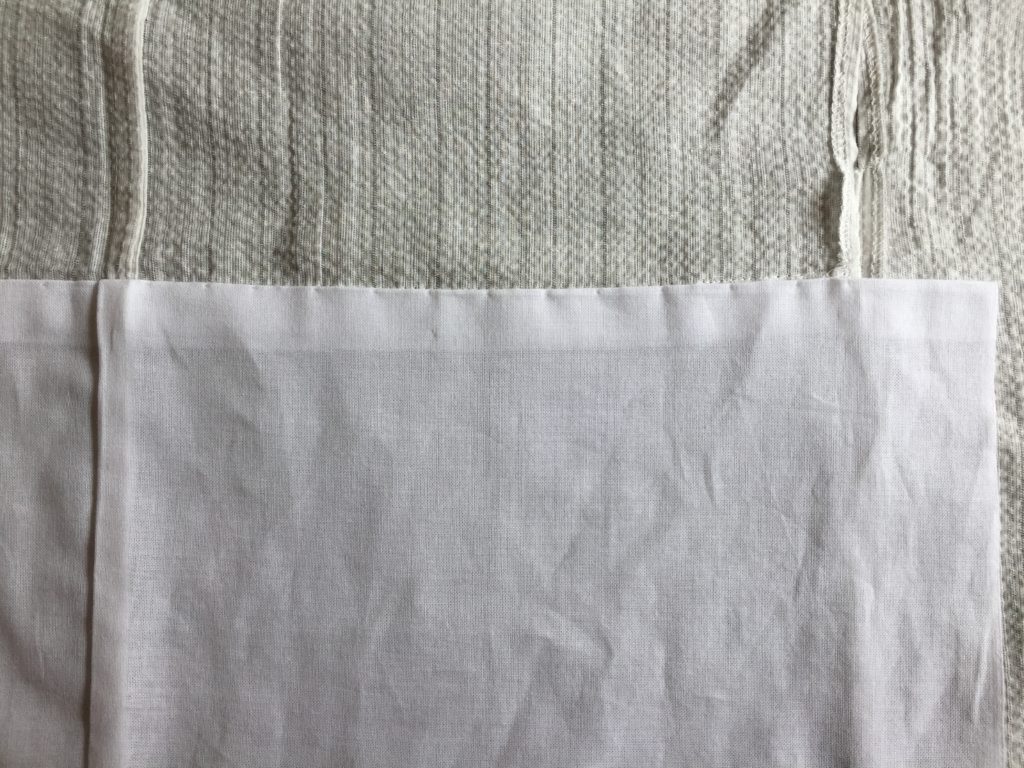

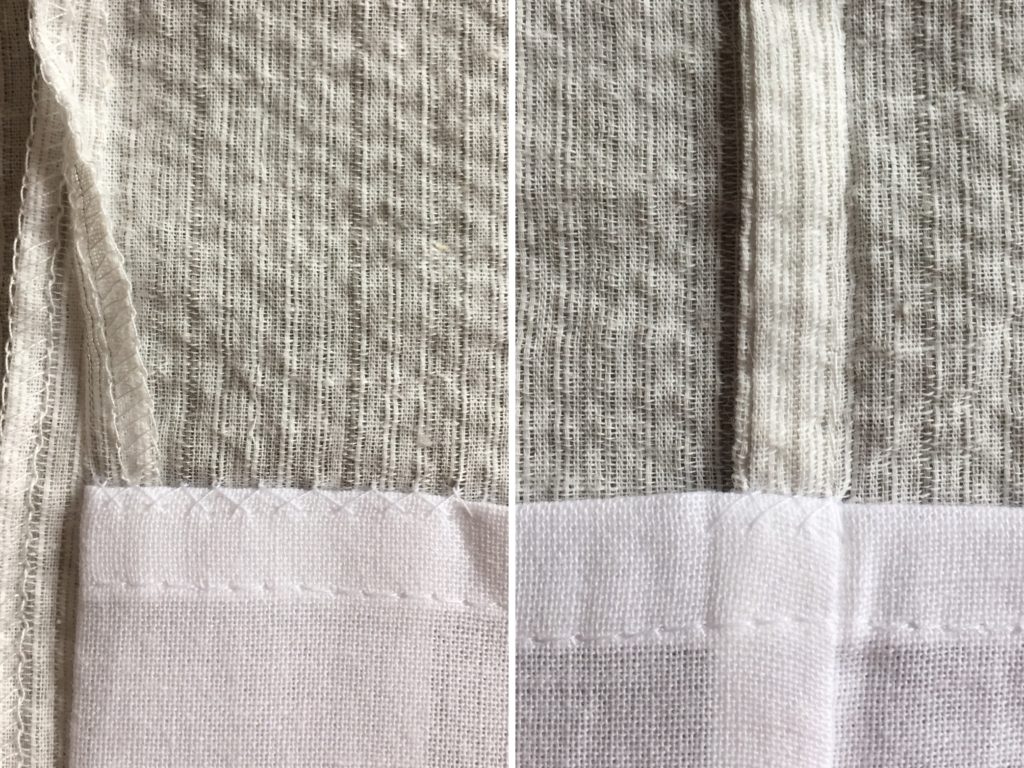

浴衣と居敷当ての背縫いを合わせ、裾端から上端までの縫いしろ部分を「一目落とし縫い」で縫い合わせます。

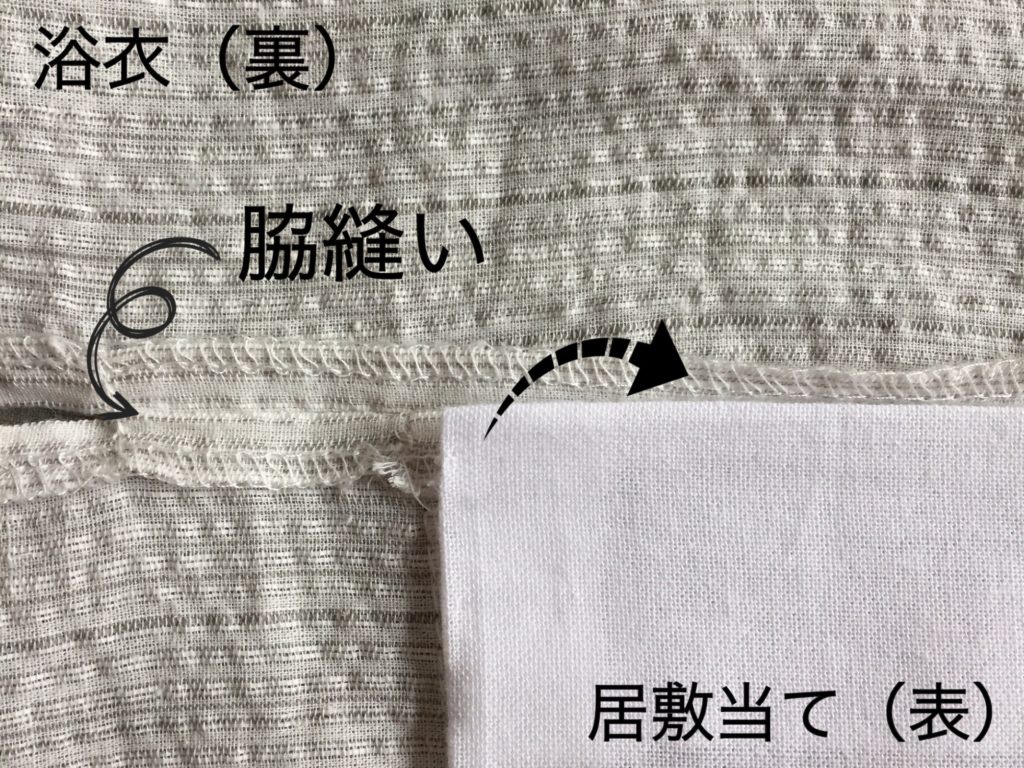

浴衣の脇の縫い目の辺りで居敷当ての縫いしろを内側へ折ります。

通常、反物から仕立てられたものですと脇の縫いしろは前身頃側へ倒れていますが、簡単なつくりのこちらの浴衣の場合は、脇の縫いしろは割って処理することにします。

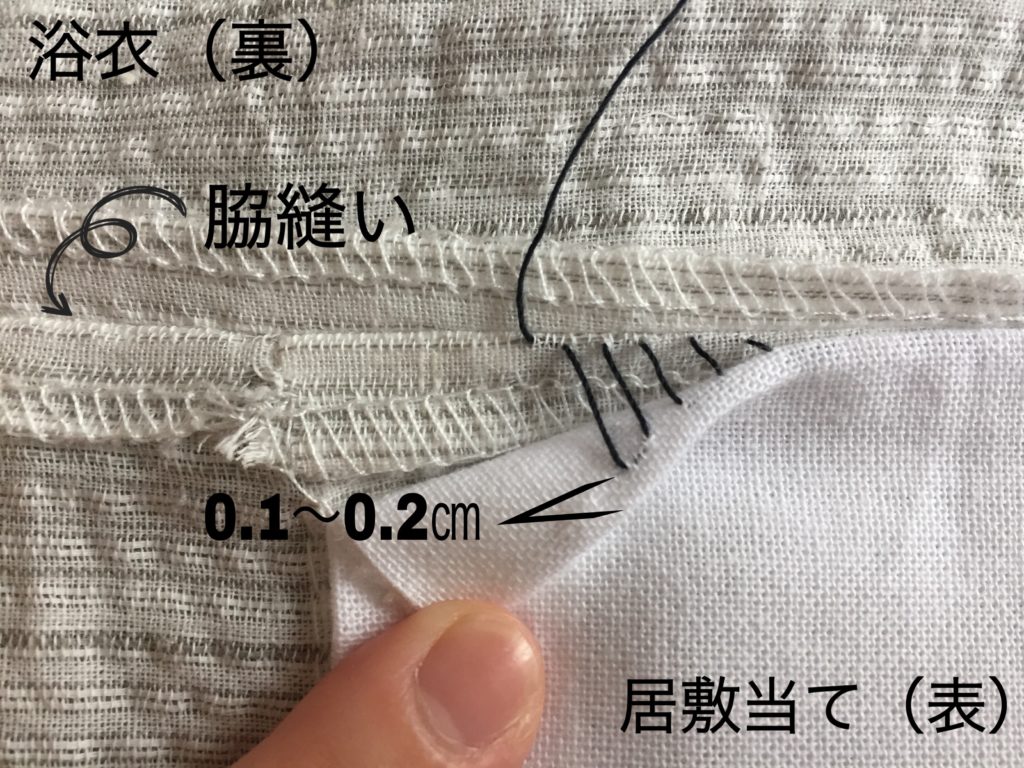

居敷当ての折山より0.1~0.2㎝内側へ入ったところと浴衣の脇の縫い目のキワを0.4㎝ほどの間隔で交互にひろいながら縫いつけます(本ぐけ)。このようにして、両端を縫いつけます。

縫いつけ終わりました。

最後に「千鳥がけ」をして、居敷当て付けは完了です。千鳥がけをする場所は上端とすそ、それぞれの脇の縫いしろの折り返しの範囲と背縫い、合わせて6ヶ所です。

浴衣に居敷当てが付きました。

おわりに…

浴衣の居敷当ての付け方をご紹介しました。

浴衣に居敷当てを付けるのは思っているよりも簡単ですので、自分でできたら、購入する際に別料金をお支払いしてお店で付けていただかなくて済むので嬉しいですね(*^^*)。

☝ランキングに参加しております。記事を気に入ってくださいましたら、クリックよろしくお願いいたします☺